「また今日も眠れなかった……」

そんな夜が続いていた看護師のAさん。ある日、午前5時、自宅マンションの玄関で泣いていたといいます。夜勤明け、身体は限界を迎えているのに、布団に入っても眠れない。天井を見つめたまま1時間、2時間…。やっと眠れても悪夢にうなされ、すぐに目が覚める。そんな日常が、7年間続きました。

彼女が勤めていたのは急性期病棟。月8回、1回14時間の夜勤は当たり前。仮眠なんて「取れたら奇跡」。月の睡眠時間が100時間を切っていると気づいたとき、彼女は思ったそうです。

「このままじゃ、壊れる」

でも、転職するのは怖かった。「キャリアがもったいない」「次の職場が合わなかったらどうしよう」──そんな不安を抱えながらも、看護師専門の転職サービスに登録。面談で「眠れないんです」と泣きながら打ち明けた彼女に、担当者はこう言いました。

「眠ることも、看護師として働き続けるために必要なことです」

その一言が、心の重荷を軽くしてくれたといいます。

紹介されたのは、郊外にある回復期リハビリ病棟。夜勤は月4回、1回10時間。仮眠もしっかり取れる勤務体制。面接を受けて無事採用され、転職後の生活は劇的に変わりました。

夜勤明けでも6〜7時間ぐっすり眠れるようになり、薬も不要に。肌の調子も改善し、食事もしっかり取れるように。そして何より、笑えるようになった。

かつては…

- 夜勤月8回/1回14時間

- 睡眠:平均3〜4時間(夜勤明けは眠れず)

- 休日=疲労回復のためだけ

- 常にイライラし、メンタルも不安定

今では…

- 夜勤月4回/1回10時間(仮眠あり)

- 睡眠:夜勤明けでも6〜7時間熟睡

- 週2日は自由に使える余裕

- 心に余裕ができ、人にも優しくなれた

彼女はこう語ります。「もし転職せずに無理を続けていたら、看護師を辞めていたかもしれません。でも、“眠れる”ようになったことで、私は看護師を続けることができたんです」

今つらい状況にある看護師さんに伝えたい。「環境を変えることは、自分を守ることにつながる」と──。

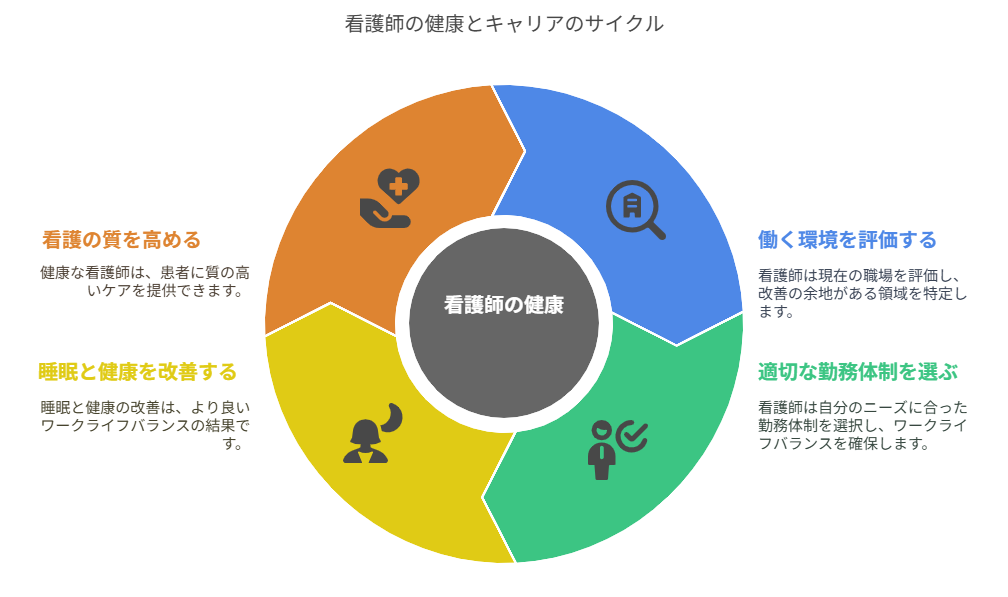

転職で「眠れるようになった」看護師が増えている理由とは

夜勤が引き起こす深刻な睡眠障害

夜勤勤務のある看護師にとって、「眠れない」は切実な悩み。実際、夜勤シフトが続くことで体内時計が乱れ、自律神経に悪影響を及ぼします。

人間の体は、昼に活動し夜に眠るよう設計されています。これに逆らう夜勤勤務では、ホルモン分泌のタイミングが崩れ、深い眠りがとれなくなるのです。仮眠時間が確保できない職場では、慢性的な睡眠不足が続き、日中の判断力や集中力の低下も懸念されます。

その結果、「寝つけない」「寝てもすぐ目が覚める」「常にだるい」などの症状が現れ、心身にストレスが蓄積されていきます。

体内時計の乱れと自律神経の崩壊

本来、睡眠をコントロールしているのは体内時計(サーカディアンリズム)です。夜勤によって生活リズムが乱れると、この体内時計がうまく働かなくなり、自律神経のバランスも崩れてしまいます。

結果、交感神経が常に優位な状態が続き、リラックスできず眠りにつけない状態に。これが積み重なることで、不眠症やうつ症状を引き起こすこともあるのです。

仮眠時間の確保が困難な勤務環境

夜勤中でも仮眠が推奨されるものの、現実は「緊急対応で仮眠どころじゃない」という現場が多く存在します。急性期や救急病棟では、常にナースコールや急変の可能性があり、休憩どころかトイレにも行けないことも珍しくありません。

このような環境では、体を横にする時間すら得られず、睡眠不足が慢性化していきます。眠れないことが「当たり前」となってしまう職場では、心身の健康が保てなくなってしまうのも無理はありません。

看護師が「夜勤なし」に転職する3つの選択肢

クリニックや外来専門施設

日勤のみの働き方を希望する看護師に人気なのが、クリニックや外来専門の医療施設です。基本的に午前・午後の診察時間に合わせた勤務なので、夜勤はありません。家庭との両立やプライベートの時間を大切にしたい方には最適です。

特に皮膚科・内科・小児科などの一般診療クリニックでは、17時〜18時には終業することが多く、体への負担が少ないのが魅力。ただし、採血や点滴、医師の診療補助など業務の幅が限られるため、「医療処置のスキル維持が不安」という声も一部あります。

訪問看護ステーション

訪問看護は、日中に患者さんの自宅を訪問するスタイル。基本は9時〜17時の勤務で、夜勤はほとんどありません。オンコール(緊急対応)体制はあるものの、常に対応が必要なわけではないため、夜間の負担はかなり軽減されます。

また、訪問看護は1対1のケアができるため、利用者さんとの関係性が深まるというメリットも。病院勤務と比べて精神的なゆとりを感じるという声も多く、睡眠環境の改善だけでなく「人として向き合える看護」を実感する人も少なくありません。

企業看護師や健診センター勤務

最近注目されているのが、企業内の健康管理室や健診センターで働く看護師です。こちらも完全日勤制で、夜勤やオンコールは一切ありません。

仕事内容は、従業員の健康管理、健診対応、急病者の応急処置、健康相談など。医療処置は少ないですが、医療知識とコミュニケーション能力が求められます。オフィス勤務なので、規則正しい生活が送れる点が魅力です。

「眠れるようになった」看護師のリアルな声と体験談

転職して睡眠時間が確保できた事例

「夜勤明けでもぐっすり眠れるようになった」——これは実際に転職を経験した看護師が語った言葉です。急性期病棟でのハードな夜勤を経験し、睡眠障害に悩んでいたAさんは、転職をきっかけに生活が一変したと話します。

転職先は回復期リハビリ病棟。夜勤は月4回で1回10時間、しっかり仮眠も取れる勤務体系に。転職前は1日3~4時間の断続的な睡眠だったのが、今では夜勤明けでも6〜7時間熟睡できるように。薬にも頼らず、自然な睡眠が戻ったのです。

「睡眠が改善されたことで、心も身体も本当にラクになりました。何より、また“笑える”ようになったのが嬉しいです」と彼女は語っていました。

不安だった収入やキャリアの変化

転職を考えるとき、誰もが気になるのが「収入が減るのでは?」「キャリアがもったいない」といった不安です。Aさんもまさにその一人でした。

実際、夜勤手当が減ったことで月収はやや減少。でも、「それ以上に得られたものが大きかった」と語ります。たとえば、肌荒れが治り、暴飲暴食もなくなり、気持ちに余裕が生まれたとのこと。

「患者さんにも、家族にも、同僚にも優しくなれた」と話すAさんの表情はとても穏やかで、「眠れるようになったこと」が自分の人生そのものを取り戻す第一歩だったと実感しているようでした。

睡眠に悩む看護師が転職を成功させるためのステップ

希望条件を明確にする(夜勤の有無・通勤距離など)

転職を考えるとき、最初にすべきことは「自分が何に悩んでいるのか」「どんな働き方をしたいのか」を明確にすることです。たとえば、夜勤なしを最優先するのか、通勤時間の短縮か、休日数か。

曖昧なままだと、せっかく転職してもまた同じ悩みに直面してしまう可能性があります。まずは、紙に書き出す・転職サイトのチェックリストを活用するなどして、自分の「理想の働き方」を言語化しましょう。

看護師専門の転職エージェントを活用する

転職に不安はつきもの。そんな時こそ、看護師専門の転職エージェントの力を借りましょう。彼らは医療業界の事情に精通しており、夜勤の実態や人間関係、離職率など“表に出にくい情報”まで教えてくれます。

また、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、内定後の条件交渉、退職アドバイスまで一貫してサポートしてくれるのが魅力。「一人で全部抱え込まなくていい」と安心できる環境が整っています。

転職先の「勤務実態」と「口コミ」をチェック

求人票に書かれている情報だけでは、実際の勤務環境まではわかりません。夜勤ありと書かれていても、実際には仮眠が取れなかったり、オンコールが頻繁に鳴る職場も。

だからこそ、現場の口コミや体験談をチェックすることが大切です。看護師専用の口コミサイトやSNS、転職エージェントからの内部情報など、活用できる情報源は多岐にわたります。

自分の「眠れる生活」を実現するために、事前の情報収集は妥協せず、しっかり行いましょう。

まとめ|転職は「眠れる生活」への第一歩

「眠れない」「疲れが取れない」「笑えない」——そんな日常に悩む看護師さんにこそ、転職という選択肢を知ってほしい。

夜勤の負担を軽減し、自分に合った働き方を見つけることで、心も体もリセットできます。転職は決して「逃げ」ではありません。「眠れること」「笑えること」は、看護師として長く働き続けるために必要な土台です。

もし今、夜勤に苦しみ眠れない日々を過ごしているなら、一歩踏み出してみてください。新しい環境が、きっとあなたの毎日を変えてくれます。