「またエラー…。あと何回同じ情報入れればいいの?」

――それは、ある夜勤中の出来事。患者さんのバイタルを入力しようとするたびに、フリーズする電子カルテ。ナースコールが鳴っても記録に時間を取られ、患者さんの元にすぐ駆けつけられない。そんな自分に、日を追うごとに嫌気が差していきました。

これは、転職前の私にとって“当たり前”だった日常です。

でも、あれから半年――。

今では記録もサクサク、申し送りも簡潔。残業は減り、患者さんと向き合える時間が増えました。電子カルテが「使いやすい」と思えるだけで、こんなにも働きやすさが変わるのかと、自分でも驚いています。

この記事では、「看護師が転職して電子カルテの使いやすさに感動した」という私の実体験をもとに、どんな職場が快適だったのか、どうやってそれを見極めたのかを、リアルな視点でお伝えします。

「記録に追われて、看護ができていない気がする…」そんなモヤモヤを抱えているあなたにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

転職で電子カルテが使いやすくなったと感じた瞬間

テンプレートと検索性で記録業務が時短に

「なんであの時、あんなに時間がかかっていたんだろう?」

転職して最初に驚いたのは、電子カルテのテンプレート機能と検索のしやすさでした。以前の職場では、患者さんごとの記録画面が複雑で、「入力項目がどこにあるか」を探すだけで一苦労。しかも、前回の記録を確認しようとすると、いちいち日付ごとにクリックして遡る必要がありました。

新しい職場では、あらかじめ用意されたテンプレートが豊富で、患者の状態に応じて選ぶだけ。過去の記録もワンクリックで遡れ、関連項目を一覧で表示する機能までついていました。「この人、昨日も同じ訴えしてたな」といった確認が、ほんの数秒でできるようになったんです。

その結果、記録にかかる時間が大幅に短縮され、業務の流れもスムーズに。「書くこと」が目的ではなく、「伝えるための記録」へと、意識が変わった瞬間でした。

他職種との情報共有がスムーズに

以前の職場では、他職種――例えば医師やリハビリスタッフとの連携に手間取ることが多く、「あれ、共有されてなかったんですか?」といった行き違いが頻発していました。情報の引き継ぎは紙メモや口頭伝達が中心で、電子カルテも“自分たちだけが使うもの”という感覚でした。

転職後、驚いたのは「電子カルテを介してのチーム連携」が徹底されていたこと。医師が記録した診断内容や治療方針、リハビリの進行状況までが、ほぼリアルタイムでカルテに反映されているんです。

「これ見ておいてください」という一言もなく、記録を開けば必要な情報が全部揃っている。そんな環境になって初めて、「情報共有って、こんなに簡単にできるんだ」と実感しました。

もちろん、看護師側も書き方に配慮するようになります。誰が読んでもわかりやすく、要点を押さえた記録を意識するようになったのも、チーム全体が“同じツールを使っている”安心感があるからかもしれません。

電子カルテに慣れるまでのサポート体制も重要

「新しい職場での電子カルテ、ちゃんと使いこなせるかな…?」

そんな不安、きっと多くの看護師さんが感じていると思います。私も例に漏れず、転職前は「慣れるまでが地獄なんじゃ…」と身構えていました。

ですが、実際は全く逆でした。

転職先では最初の1週間、専任の教育担当がついて基本操作を丁寧にレクチャーしてくれました。わからないことがあれば、病棟内の誰に聞いてもちゃんと答えてくれる環境。「入力ミスしたらどうしよう」と焦ることもなく、安心して慣れていくことができました。

特に印象的だったのは、「エラーが起きたときに、すぐ対応してくれる情報管理チーム」が常駐していたこと。ちょっとした不具合もすぐ修正されるので、ストレスがほとんどありません。

今思えば、「システムそのものの使いやすさ」だけでなく、「慣れるまでの支援体制」が、使いやすさの印象を大きく左右していたと感じます。

看護師が「電子カルテが使いやすい職場」を選ぶコツ

職場見学で電子カルテの操作を体験する

求人票に「電子カルテ導入済み」と書かれていても、実際の使いやすさまではわかりません。転職活動を通じて感じたのは、「見学時に実際の操作を見せてもらうことの重要性」です。

私が訪問したある病院では、見学中に看護師長さんが電子カルテの操作を実演してくれました。テンプレートの種類や、音声入力の使い方、ショートカット機能などをリアルに見て、「あ、これは確かに便利そう」と直感的に思えたんです。

その時点で、「この職場なら記録ストレスが少ないかも」とイメージが膨らみ、入職の不安が一気に軽くなりました。

職場見学は「人間関係」や「設備」を見る場としてだけでなく、電子カルテの操作性をチェックする絶好のチャンスでもあるんです。

見学時にチェックしたいポイント3つ

職場見学の際、「電子カルテが使いやすいか」を見極めるには、以下の3つのポイントをチェックするのがオススメです。

- テンプレートや入力補助があるか:自由記述ばかりだと時間がかかり、ミスも増えがち。あらかじめ用意されたテンプレートや入力補助機能の有無は、業務効率に直結します。

- 過去データへのアクセスのしやすさ:記録の検索機能が弱いと、申し送りや判断に時間がかかります。患者情報がスムーズに遡れる設計かどうかを確認しましょう。

- 他職種との共有機能:医師やリハビリ、薬剤部などと連携しやすいシステムかどうかも重要。誰の記録がどこに反映されているか、簡単に見つけられる仕組みがあると安心です。

これらを実際に見せてもらえるようお願いするだけで、カルテの快適さをかなり具体的にイメージできるようになります。

研修制度やマニュアルの充実度を確認

どんなに優れた電子カルテでも、「使えるようになるまで」のプロセスが整っていないと、その良さを実感する前に挫折してしまいます。転職先を選ぶ際は、カルテ導入時の研修体制や、操作マニュアルの有無もしっかりチェックしておきましょう。

私の転職先では、最初に操作研修があり、その後も業務中に困ったときはすぐに聞ける体制が整っていました。システムトラブルが起きた際も、情報管理部がすぐに対応してくれたので、安心して業務に集中できたのを覚えています。

また、電子カルテの操作に関するマニュアルも常に最新版が配布されていて、簡単なショートカットやトラブル時の対処法がすぐに確認できるのも大きな安心材料でした。

研修がしっかりしているかどうかは、カルテ導入の成熟度と職場の教育文化を表す“バロメーター”でもあります。

同僚の評判や口コミも要チェック

電子カルテの「使いやすさ」は、仕様書やパンフレットだけではなかなか伝わりません。だからこそ、実際に働いている看護師の口コミや評判がとても重要なヒントになります。

転職前に私が利用した転職サイトでは、実際のスタッフからの職場レビューが読めました。その中で「記録がラク」「カルテで情報が全部共有されてて助かる」といった声が多かった職場は、やはり使いやすさの点でも安心感がありました。

また、見学時に現場の看護師に「カルテってどうですか?」と一言聞いてみるだけでも、リアルな声が返ってくることがあります。「記録で毎日イライラしてる人がいないか」というのも、ひとつの判断基準になるでしょう。

匿名の口コミや、SNSでのリアルな声も参考になりますが、最終的には“自分の目と耳で確認する”のが一番確実です。

電子カルテの使いやすさで変わった私の働き方

ミスが減って患者対応に集中できるように

以前は、忙しい中で記録を慌てて打ち込んでしまい、「記録漏れ」や「記載ミス」で落ち込むこともしばしば。「あの患者さん、何時に解熱したっけ?」と確認するのに何分もかかることもありました。

しかし、転職後の電子カルテは操作性が良く、定型文と入力補助のおかげで、記録ミスが格段に減少。入力にかかるストレスが軽くなったことで、患者さんへの注意力も増し、「観察」や「会話」に集中できる時間が増えました。

特に夜勤中、ナースコールが鳴ったときに記録で手が離せず対応が遅れる…ということがなくなったのは大きな変化です。

記録がスムーズに終わるようになった分、患者さんの小さな変化にも気づきやすくなり、ケアの質も自然と上がったと感じています。

残業が減り、ワークライフバランスが改善

転職前は、記録業務が終わらず、勤務終了後もナースステーションでパソコンに向かっているのが当たり前でした。「あと15分で終わる…」と自分に言い聞かせながら、結局1時間残業する日も少なくありませんでした。

でも、新しい職場の電子カルテでは、記録に時間をかけなくて済むため、定時での退勤が可能に。テンプレートやショートカット機能のおかげで、30分以上かかっていた業務記録が、10〜15分で終わることも珍しくありません。

その結果、残業がほとんどなくなり、帰宅後の時間に余裕ができました。夜にドラマを観たり、休日に趣味に没頭したり、“自分の時間”を取り戻した実感があります。

看護は好きでも、働き方がつらいと続けるのは難しい…。だからこそ、電子カルテの快適さが“生活そのもの”に与える影響の大きさを実感しました。

新しい技術に前向きになれた自分

正直、転職前は「新しいシステムとか苦手かも…」と不安の方が大きかったです。特に、機械操作に強いタイプではなかったので、電子カルテの切り替えに戸惑うことを覚悟していました。

でも、使いやすいシステムに触れるうちに、「あれ、私でも全然できるじゃん!」と少しずつ自信がついてきたんです。気づけば、ショートカットを覚えたり、便利な機能を周囲に教えたりする立場になっていました。

この経験が、自分の中で大きな転機になりました。「私は新しい技術を学ぶのが遅い」と思い込んでいたのが、「やってみたら意外とイケる」へと変わったからです。

電子カルテの快適さが、単に業務効率を上げただけでなく、自己肯定感や仕事への前向きさにもつながった。それが、転職して得られた一番の財産かもしれません。

まとめ:電子カルテは転職成功のカギになる

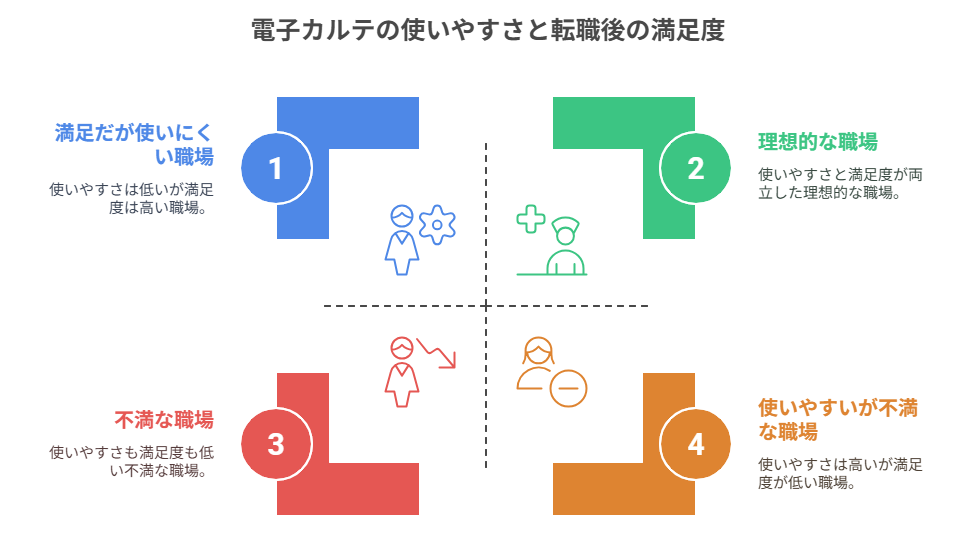

「どの職場か」より「どの環境か」がカギ

これまでの経験を通じて感じたのは、職場そのものよりも、「働く環境」の整備が何より重要だということです。その中でも、電子カルテの使いやすさは業務効率やストレス軽減に直結し、「働きやすさ」の大きな要素となります。

どれだけ忙しい急性期でも、記録がスムーズなら心に余裕が生まれる。逆に、どれだけ人間関係が良くても、記録がつらいとモチベーションは下がってしまう。だからこそ、電子カルテの“快適さ”が、転職の満足度を大きく左右するのです。

転職を考える際は、給与や勤務地だけでなく、カルテの使いやすさも“働きやすさを決める指標”として、ぜひ重視してみてください。

事前調査と見極めが満足度を左右する

転職で「電子カルテが使いやすくなった」と実感するためには、事前の情報収集と職場見学での見極めが欠かせません。

求人情報だけではわからない“現場のリアル”は、実際に訪れてみることで見えてくるものです。見学時にシステムの操作を確認したり、看護師に直接質問してみることで、働いたときの具体的なイメージが持てるようになります。

さらに、口コミサイトやSNSも参考になりますが、「自分の働き方や優先順位に合っているかどうか」が何より大切です。

「業務の流れが自分に合っているか」、「記録が苦にならない設計になっているか」。こうした視点を持つだけで、転職後の満足度は大きく変わります。

一歩踏み出す勇気と、少しの下調べが、あなたの働き方を変える第一歩になるかもしれません。