「辞めたい。でも次も同じだったらどうしよう」

看護師7年目。私は毎日、そんな不安と隣り合わせで働いていました。

急性期病棟に配属されていた当時、業務は常に多忙。情報共有は不十分で、人間関係もギスギスしていました。先輩も後輩も余裕がなく、患者さんのケアよりも「今日もなんとか終わらせる」が最優先。

報連相は最小限、申し送りは流れるように早口で済まされ、私は徐々に孤立していくような感覚に陥っていきました。

ある夜勤中、患者さんの容態が急変。誰にも相談できず、一人で処置を判断したときの心細さと不安は今でも忘れられません。

「このままじゃダメだ」と思い、私は転職を決意しました。

転職エージェントに相談した際、「あなたが“看護師”を辞める必要はありません。“職場”を変えるだけでいいんです」と言われたことが、今でも心に残っています。

紹介されたのは、中規模の地域病院。「人間関係が良く、チームで動ける職場」。

正直、最初は半信半疑でした。でも見学に行ってみると、ナース同士が自然に声を掛け合い、患者さんへの対応も統一されていて——空気感そのものが違っていました。

実際に働いてみて驚いたのは、「助け合い」が文化として根づいていること。

検温中に緊急入院の対応が入り焦っていたとき、先輩が「大丈夫?私、検温まわっておくね」とさっとフォローしてくれたこと。以前の職場では考えられない一言に、何度も「ありがとうございます」と頭を下げました。

申し送りも丁寧で、患者さんの小さな変化もチームで共有。意見を出せば否定されるどころか、「それ、気づけてすごいね」と前向きに受け止められる——。

“独りで戦う看護”が当たり前だった私にとって、今の職場はまるで別世界です。

もちろん、転職には迷いもありました。でも、一歩を踏み出せた今、「看護師」という仕事がまた好きになっています。

もし今、あなたが職場で「孤独」や「限界」、「なんか違う」という違和感を感じているのなら、それは“逃げ”ではなく“気づき”です。

あなたにも、チームで支え合える場所がきっとあります。私がそうだったように——。

転職後にチームで働けるようになった看護師のリアル

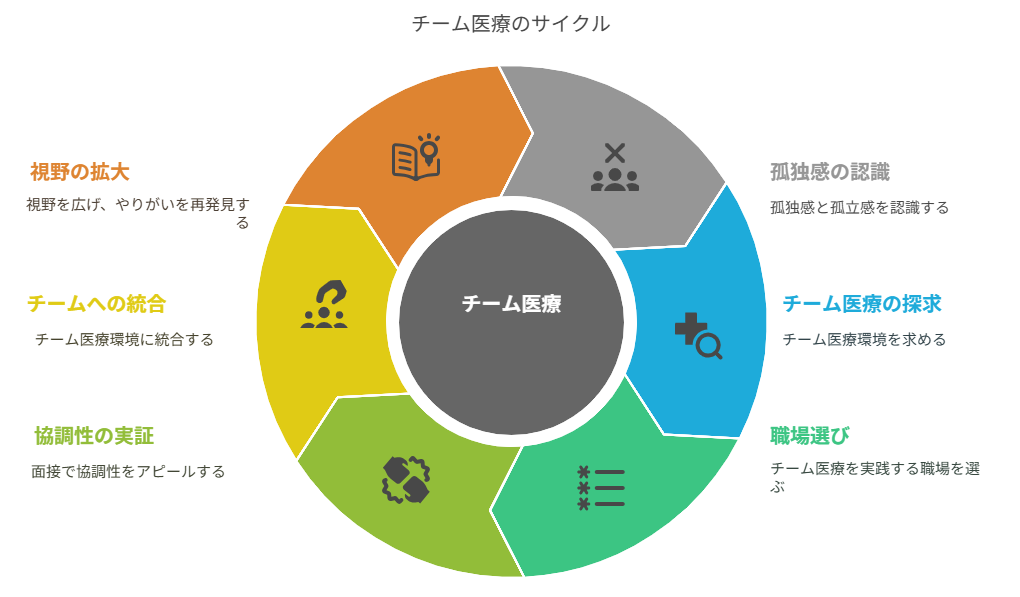

なぜ転職で「チーム医療」を重視したのか

転職時、私が何より重視したのは「一人にしない職場」でした。

孤立感が強かった前の職場を離れるにあたり、次の職場では必ず「誰かと支え合える」環境に行こうと決めていたのです。

そのとき担当者から提案されたのが、「チーム医療を大切にしている中規模病院」。

そこでは、看護師だけでなく医師やリハビリスタッフ、薬剤師など多職種が密に連携していると説明され、直感的に「ここかもしれない」と思えました。

以前の職場ではなぜチームワークが築けなかったのか

前職では人手不足と業務過多が慢性化しており、チームどころか“自分のことで精一杯”という雰囲気が蔓延していました。

声を掛け合う余裕がない。むしろ「これ以上、話しかけないで」といったピリついた空気が流れていたのです。

報告や相談は最低限にとどめられ、申し送りは事務的で短く、共有不足によるミスも発生していました。

チームで動けないことが、医療の質にも直結していたと感じています。

チームで働くことの具体的なメリットとは

情報共有のしやすさと業務効率化

チームで働くことで得られる最大の利点は、情報が自然と共有される環境があることです。

患者さんの状態変化やケアの進行状況が皆の中で把握されているため、誰がどこまでやったか、何が必要かがすぐに分かる——結果として業務がスムーズに進みます。

心理的な支えと職場の安心感

「困ったときは誰かが見てくれている」という安心感は、働く上での大きな支えになります。

今の職場では、無理に抱え込まずに相談できる風土が根づいており、一人で悩む場面が格段に減りました。

特に緊急対応時、誰かが自発的にフォローに入ってくれる。その積み重ねが信頼関係を生み、自然なチームワークが形成されていきます。

他職種との連携で学びが広がる

チーム医療では、看護師以外の職種とも密に関わります。

理学療法士からの視点、薬剤師のアドバイス、医師の判断プロセス——そうした情報に日常的に触れられることで、看護師としての視野が広がりました。

「看護のために、他職種と学び合う」。それが日常になっていくことが、自分の成長にもつながっていると感じます。

どんな職場を選べば「チーム医療」が実現できるのか?

チームナーシング導入の有無をチェック

チーム医療を実践している職場の多くは、「チームナーシング」という体制を取り入れています。

これは、複数の看護師で1つのグループを組み、チームで患者ケアを行う方式。

情報の共有がしやすく、業務分担も明確なため、無理なく助け合える環境がつくられています。

見学時には、「1人の看護師が全てを抱えていないか」「業務がチーム内で連携されているか」を観察するのがポイントです。

多職種会議・カンファレンスの頻度を確認

チーム医療が機能している職場では、多職種による定期的なカンファレンスが開かれています。

看護師だけでなく、医師・薬剤師・栄養士・リハビリスタッフなど、関係者全員が同じテーブルで情報を共有し、方針を決める機会があるのです。

面接や見学時に、「週に何回のカンファレンスがありますか?」「職種間で意見を言いやすい雰囲気ですか?」といった質問をすると、チーム体制の実態を掴みやすくなります。

面接で「協調性」をアピールする方法

面接官が重視するチーム適応力のポイント

チーム医療を推進する職場では、「個人の能力」だけでなく「協調性」や「連携力」が重視されます。

面接官は、あなたが過去にどのように周囲と協力し、どんな場面で信頼を得たのかを知りたがっています。

例えば「申し送り時に患者の小さな変化を共有したら、チーム全体で予防策を立てられた」というような具体例を交えると説得力が増します。

過去の経験から語る「チームでの成功体験」

「一人で抱え込まず、困ったときは誰かに相談する」「後輩が悩んでいるときに声を掛ける」——そんな日常の小さな行動も、チームに貢献している立派なエピソードです。

面接では、できるだけ“具体的な行動+その結果”のセットで話すと、あなたの「協調性」がより鮮明に伝わります。

転職後にチームに馴染めるための準備とは

初日からできる「信頼される看護師」の行動

新しい職場では、「最初の印象」が信頼関係の土台になります。

時間を守る、笑顔であいさつをする、わからないことは素直に聞く——こうした基本的なことが、意外と大きな意味を持ちます。

また、受け身にならず「次は何をすればいいですか?」「手伝えることはありますか?」といった一言を添えるだけでも、周囲からの印象はぐっと良くなります。

コミュニケーション力を高める日常習慣

チームで働くうえで、スムーズなコミュニケーションは欠かせません。

日々の挨拶や声かけ、雑談の中から相手の性格やリズムを知ることが、良い関係づくりに繋がります。

特に、申し送りやミーティングでは「相手に伝わる話し方」を意識することが大切です。

主語を明確にし、結論から伝える。小さな意識の積み重ねが、信頼される発言力を育ててくれます。

情報共有・調整役としての立ち回り方

チームの中で一歩リードできる看護師は、情報の“ハブ”として動ける人です。

たとえば、「患者Aさん、午前中に不穏気味でした。リハビリスタッフにも共有しておきますね」と一言添えることで、他職種との連携がスムーズになります。

また、「この情報は〇〇さんにも伝えた方がいいかな?」という気配りは、周囲からの信頼を高めるきっかけになります。

情報を“自分だけのもの”にしない——その姿勢が、チーム全体を動かす力になります。

まとめ|チームで働ける職場で、看護師人生が変わる

「仲間」とともに働ける喜びを感じられる未来へ

転職を経て、私は「独りで頑張る看護」から、「みんなで支え合う看護」へと大きくシフトしました。

それは単なる職場の違いではなく、日々の安心感や仕事へのやりがい、人とのつながりといった本質的な部分に影響を与えてくれました。

「自分だけ頑張ればいい」ではなく、「みんなでいい医療を届けよう」という意識の中で働くことは、思っていた以上に心強く、温かいものでした。

今の環境で「誰にも相談できない」「チームに居場所がない」と感じているなら、それは我慢すべき問題ではありません。

あなたに合った場所は、きっとあります。

転職は怖くて当たり前。でも、その一歩で人生は変わるかもしれません。

あなたの看護師としての未来に、笑顔と仲間が増えますように。