「このまま10年後も“お疲れさま”って言われるだけの毎日なのかな…」

ナースステーションの片隅、夜勤明けのコーヒーをすすりながら、ふとこぼれたこの一言。それは、ある5年目の看護師が心に抱えていた“違和感”の正体でした。

看護師としての道を歩み始めた頃は、患者さんとの関わりや看護の知識を深めていくことがただ楽しかった。それなのに、いつの間にか業務に追われる日々のなかで、やりがいも未来のイメージも薄れていった――そんな想いを抱く方、実は少なくないのではないでしょうか。

でも、もしその“違和感”が、あなたの看護人生を変えるきっかけになるとしたら?

実際に「若手が輝く職場」へ転職したある看護師の体験談は、まさにそのヒントを教えてくれます。

この記事では、「若手が活躍している職場」に転職する際に知っておくべきことや、安心して一歩を踏み出すためのチェックポイントを丁寧に解説していきます。

転職の“きっかけ”を探しているあなたへ、少しだけ立ち止まって読んでみませんか?

転職して若手が活躍できる職場の選び方【結論】

若手が活躍できる職場を選ぶには、「教育制度」と「発言できる雰囲気」が鍵です。

転職先でのびのびと働き、成長を感じたいなら、まず注目すべきは研修体制の充実度。そしてもう一つ重要なのが、若手の意見や行動が日常的に評価されているかどうかです。

実際、ある5年目の看護師はこう語ります。

「新人が堂々とチーム会議で発言し、プリセプターが真剣に耳を傾けている光景に驚きました。ナースステーションの空気がまるで違っていたんです。若手の声が“主役”として扱われている。それだけで、働くことがこんなにも楽しくなるなんて…」

このような職場では、年数ではなく「姿勢」や「工夫」で評価され、3か月で後輩指導、半年で係長補佐を任されたケースもあります。大事なのは、“成長したい”という気持ちを言葉にできる空気があるかどうか。

職場の見極めには、見学時のスタッフの会話や、転職支援サービスを通じた内部情報の確認が有効です。次章では、さらに具体的なチェックポイントを紹介します。

研修・教育制度が整った職場を選ぶべき理由

若手看護師が安心して成長するためには、段階的な教育と丁寧な指導体制が必要です。

新人時代はもちろん、経験を積んだ後でも、自分の成長を支えてくれる環境は欠かせません。特に中途入職の場合、「教えてもらえる雰囲気がない…」というのはよくある不安材料です。

そこで大事なのが、プリセプター制度やメンター制度といった仕組みの有無。これらが整っていれば、新人・若手でも安心して現場に溶け込めます。

また、最近では集合研修やeラーニングなど、柔軟な学び方を取り入れている病院も増加中。厚生労働省の後押しで、2025年から教育プログラムへの公的補助も拡充され、地方でも導入が進んでいます。

こうした職場では、単に“教える”だけでなく、「どう成長したいか」を一緒に考える文化が根づいていることが多く、キャリアの不安も自然と減っていきます。

次の章では、具体的な教育制度の種類と、それがどんな働き方につながるかを見ていきましょう。

プリセプター・メンター制度の役割と効果

新人や中途入職者が職場に早くなじみ、安心してスキルアップできる鍵は、この制度にあります。

プリセプター制度とは、経験豊富な看護師がマンツーマンで新入職者を指導する仕組み。日々の業務の中で、技術的な支援だけでなく、精神面のフォローも担います。

一方、メンター制度は、直属の上司や先輩とは異なる立場から、キャリアや人間関係の相談に乗ってくれるサポート制度です。「業務では聞きづらいけど、誰かに話したい」そんな時にとても頼れる存在です。

5年目で転職した看護師も、入職初日からこの制度に助けられたと語っています。

「新人が堂々と発言し、それをプリセプターが真剣に受け止める。その姿勢に安心しました。“意見を言っていいんだ”と思えたのは、初めてかもしれません」

このように、制度があるだけでなく、実際に機能しているかどうかが重要なポイントです。職場見学や面接の際に、どのように活用されているかを具体的に確認してみましょう。

eラーニングや集合研修の導入状況

効率よく学べて、実務にも活かしやすい教育体制が整っているかは、職場選びの大きな判断材料です。

最近では、時間や場所を選ばず学べる「eラーニング」の導入が進んでおり、働きながら最新の医療知識を学ぶことができる環境が増えてきました。特に都市部の大規模病院だけでなく、地方の中小病院でも普及が広がっています。

また、入職直後のフォローや中堅向けのスキルアップを目的とした「集合研修」も、体系的な学びを得るには非常に有効です。多職種と連携する実践形式の研修を取り入れている職場では、看護師としての視野も広がります。

2025年には、厚生労働省と日本看護協会の連携により、研修制度への国の補助が強化され、これらの教育環境はさらに充実していく見込みです。

もし「転職後に成長したい」という想いがあるなら、こうした研修制度があるかを必ずチェックしましょう。「自分がどこで何を学べるのか」を具体的に把握することで、不安なく新しい職場に踏み出せます。

ワークライフバランス重視の職場を探すコツ

若手が長く働き続けられる職場は、「生活のゆとり」が守られているかが重要です。

「体がキツい」「休みが取りづらい」…そんな状態では、いくらスキルを磨いても、モチベーションが続きません。だからこそ、残業時間・夜勤の頻度・シフトの柔軟性といった具体的な勤務条件をチェックする必要があります。

さらに見逃せないのが、育休や時短勤務の取得実績。制度として存在するだけでなく、実際に使いやすい雰囲気があるかどうかがポイントです。若手でも将来のライフイベントを意識した働き方がしやすい職場は、離職率も低い傾向にあります。

実際に転職して働き始めた看護師も、「残業がない日は自炊や趣味の時間が増え、自然と仕事への集中力も上がった」と話してくれました。

「働き続けること」と「自分らしく生きること」のバランスがとれる環境を選ぶことが、結果的にキャリアの安定にもつながるのです。

次は、残業・夜勤など、具体的な勤務実態をどう見抜くかについて解説します。

残業・夜勤頻度の実態を見極める方法

求人票に書かれている「残業少なめ」や「シフト相談可」の言葉だけでは、本当の勤務実態はわかりません。

たとえば、「月5時間程度の残業」と書かれていても、部署によって差があるケースや、月末・年度末だけ多忙な場合もあります。また、「夜勤あり」と記載されていても、実際には月8回以上あるような職場も珍しくありません。

そこで活用したいのが、転職エージェントを通じた内部情報のヒアリングや、実際に働いている人の口コミです。特に、面接前後に現場を見学できる職場なら、スタッフの表情や業務終了後の雰囲気をチェックすることで、残業の実態が見えてきます。

また、夜勤の交代ルール(固定 or ローテーション)や、夜勤手当の支給条件なども事前に確認しておくと安心です。これらの情報が曖昧なまま入職してしまうと、「話が違う…」と感じて早期退職につながるリスクも。

「無理のない働き方ができるかどうか」は、求人票ではなくリアルな声と職場の透明性で見極めましょう。

育休取得率・福利厚生のチェックポイント

ライフステージが変わっても安心して働き続けるためには、制度の「実績」と「風土」の両方を見ることが大切です。

たとえば、育児休暇や介護休暇が制度として整っていても、実際に取得している人が少ない職場では、「取りづらい空気」が存在することもあります。

見るべきポイントは、育休取得率の男女比や、復職後の働き方の柔軟さ。実際に時短勤務や部署異動などを活用している職員がいるかを確認すると、将来的な不安を減らせます。

また、住宅手当や通勤補助、自己研鑽支援などの福利厚生もチェックしておきましょう。これらが整っている職場は、人材を「長く働いてもらう存在」として大切にしている傾向があります。

5年目で転職した看護師も、「前の職場では休みにくさを感じていたけど、今の病棟では育休後の働き方まで相談できた」と話しています。

制度がある=安心、ではありません。本当に使える制度なのかどうか、先輩の事例や面接時の質問でしっかり見極めておくことが、長く働く上でのカギになります。

若手看護師が転職前に知っておくべきリアル情報【結論】

転職は「求人条件」だけでは見えてこない“職場の空気感”を知ることが、後悔しない第一歩です。

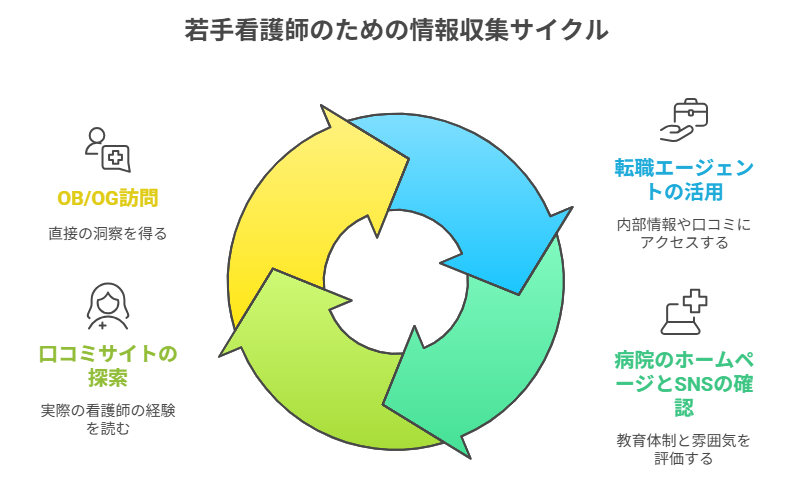

病院や施設のHPには、充実した研修制度や働きやすさがアピールされていますが、実際の職場で本当に機能しているかどうかは別問題。そこで重要なのが、現場の“リアルな情報”を得ることです。

たとえば、「若手が活躍中!」と書かれていても、実際は年功序列が根強かったり、若手の意見が通らない雰囲気が残っているケースもあります。

5年目で転職した看護師の声には、こんな実感が込められています。

「前職では“中堅だから我慢して当然”という空気がありました。でも今の職場では、発言が評価され、行動が見られている。それが“頑張ろう”と思える原動力になっています」

自分の目で見て、感じた情報を信じること。職場見学や面接時の雰囲気、スタッフの表情や言葉づかいに注目すると、本当に自分に合った職場かどうかが見えてきます。

次章では、そんな“見えない部分”をどう調べるかを、より具体的に紹介します。

職場の雰囲気・風土を調べるための方法

求人情報だけでは見えない“職場の空気”を知るには、実際の現場を「体感」することが大切です。

たとえば、ナースステーションの雰囲気、スタッフ同士のやりとり、笑顔の有無。こうした要素は、職場の人間関係やチームワークを如実に表しています。

職場見学は、その空気感を感じ取るための最良の手段。できれば、昼の時間帯やシフト交代のタイミングなど、動きがある時間に見学させてもらうとよいでしょう。

また、転職エージェントを通じて聞ける“内部事情”も貴重な情報源です。たとえば「上司と若手の距離感」「新人の定着率」「離職理由」など、現場で働くスタッフの声を元にした情報は、ネット検索では得られないリアルがあります。

実際、ある看護師はこう話しています。

「職場見学のとき、ナース同士の会話がフランクで、しかも患者さんへの対応も丁寧。これを見て“ここならやっていけるかも”と感じました」

「雰囲気が合うかどうか」は、長く働けるかどうかを左右する大事な要素。職場の風通しや価値観が自分に合っているかを確かめることで、転職後のギャップやストレスを大きく減らせます。

職場見学・インタビューの活用法

入職前に「自分に合う職場かどうか」を見極めるなら、見学とインタビューは“必須ツール”です。

まず職場見学では、ナースステーションの雰囲気、スタッフの対応、病棟の動線など、業務の“リアル”を観察できます。特に注目したいのは、若手スタッフの表情や立ち位置。緊張感よりも「協力」「会話」「自信」がにじみ出ていれば、風通しの良い職場の可能性が高いです。

また、見学時にはスタッフに直接質問できる機会もあります。たとえば「どんな風に新人教育が行われていますか?」「夜勤明けの休みは取りやすいですか?」など、具体的な働き方を聞くことで、自分がその現場に入ったときのイメージがつきやすくなります。

可能であれば、インタビュー形式の時間をお願いし、「今いる若手スタッフ」の生の声を聞かせてもらえると、よりリアルな判断材料になります。

5年目で転職した看護師も、「見学での印象がそのまま現場に活きていた」と語っていました。第一印象は、意外と当たります。

不安を解消し、納得して転職するためにも、見学やインタビューをうまく活用しましょう。

口コミ・評判サイトの使い方と注意点

看護師向けの口コミサイトやレビューは、職場選びのヒントになりますが、“見方”を間違えると逆効果になることも。

たとえば「忙しい」「人間関係が悪い」といったネガティブな投稿があると不安になりますが、それが投稿者個人の経験による一面である可能性も高いです。

逆に、「やりがいがある」「スタッフ同士の仲が良い」という投稿も、ポジティブすぎる内容は鵜呑みにせず、複数の口コミを見て共通点を探すのがポイントです。

見るべきキーワードは、「教育」「シフト」「指導」「管理職の対応」「若手へのサポート」など。特に直近2~3年以内の投稿を中心に確認すると、現場の最新の状況に近づけます。

また、転職サイト内にある「インタビュー記事」や「スタッフ紹介ページ」なども活用しましょう。公式情報と口コミの両方を照らし合わせることで、よりバランスの取れた判断ができます。

口コミは“参考”であって“正解”ではない。最終的には、自分の目と感覚で確かめることが何よりも大切です。

キャリアパスが明確な職場で働くメリット

若手のうちから“将来を描ける職場”に身を置くことで、看護師としての成長スピードは大きく変わります。

漠然と「スキルアップしたい」と思っていても、次に何を目指せばいいのかが見えないと、日々の業務もルーティンになりがちです。だからこそ重要なのが、キャリアパスが制度化されている職場を選ぶことです。

たとえば「〇年目で〇〇研修」「管理職候補としての教育」など、段階的なスキルマップやキャリアステップが明示されている職場では、自分の成長過程を可視化できます。

5年目で転職したある看護師も、こんなふうに語っています。

「前職では“経験年数=評価”でした。でも今の職場では、“姿勢”と“工夫”を見てくれる。半年で係長補佐を任されたのは、自分の行動が認められた証拠だと思えたんです」

“何を評価してもらえるのか”が明確な環境では、自分の努力が報われる実感が持てるため、仕事への意欲も持続します。

次章では、具体的にどんな制度がキャリア形成を後押ししてくれるのかを紹介します。

リーダー・管理職への昇進実例をチェック

“若手でも昇進できる”と謳っている職場は多いですが、実際にどんな人が、どのタイミングで昇進しているかを知ることが重要です。

たとえば、「3年目でチームリーダーに昇格」「中途でも1年で主任に任命」といった具体的な実績がある職場は、成果や意欲を正当に評価している文化が根付いている証拠です。

逆に、昇進事例があまり語られていない場合は、年功序列が根強く残っている可能性も。特に「中堅以上でないと任されない」「若手は補佐止まり」といった現場では、モチベーションを保つのが難しい場面もあるでしょう。

実際、ある看護師の例では以下のようなケースがありました。

「転職して3か月で後輩の指導に入り、半年で係長補佐になりました。もちろんプレッシャーはありますが、“チャレンジする人を応援する文化”が後押ししてくれました」

このような事例を面接や見学時に聞き出すことで、入職後の成長イメージがクリアになります。求人情報だけでなく、昇進スピードや役職の年齢層なども確認しておきましょう。

中途入社でも昇進できる制度の有無

「中途=補助役にとどまる」といった風潮がある職場では、実力があっても前に出られません。

転職して新たな職場に入ると、「まずは様子見」「リーダーは元からいた人が優先」といった空気がある場合があります。そうなると、どれだけ意欲や実力があっても評価されにくく、キャリアの停滞を招いてしまうのです。

そこで注目すべきは、「中途でもポジションに就いた実績があるか」という具体的な昇進事例や制度の有無。面接で「中途でもリーダーや管理職を目指せますか?」と率直に聞いてみるのもおすすめです。

また、中途向けのフォロー研修や面談制度がある職場は、キャリア設計を支援する土台が整っていることが多く、昇進までの道のりもスムーズです。

前述の看護師も、転職後すぐに活躍の場が与えられたことで、「中途でも評価される」安心感を持てたと語っています。

「前職では“新卒上がり”が評価の基準だったけど、今の職場は“今どう行動しているか”をちゃんと見てくれるんです」

中途でも公平な評価制度があるかどうかは、長期的に働き続けるモチベーションを左右する大きな要素。転職前にしっかり確認しましょう。

地域・施設別 若手が活躍しやすい転職先【結論】

若手が活躍できるかどうかは、職場の“規模”や“地域性”によっても変わります。

都市部と地方、大学病院と地域密着型の病院――それぞれにメリットと特性があり、どんなキャリアを築きたいかによって選ぶべき環境は異なります。

たとえば、東京や大阪など都市圏の大病院は、研修制度が充実しているうえに、症例の幅が広くスキルアップには最適。ただし、スタッフ数が多く競争も激しいため、「自分から動ける」タイプに向いています。

一方で、地方の中小病院やクリニックでは、若手でも責任ある業務を任されやすく、アットホームな環境でのびのび働けるケースが多くあります。人間関係の密接さが魅力で、「しっかり相談できる環境で成長したい」という人におすすめです。

また、近年は地方でも若手採用に力を入れる施設が増え、「経験不問」「教育重視」「柔軟なシフト」を掲げる病院も珍しくありません。

自分にとって“働きやすい”とは何か?その軸をはっきりさせることで、地域や施設規模による選択がぐっと楽になります。

次章では、都市部・地方それぞれの特徴をもう少し具体的に見ていきましょう。

都心部(東京・大阪など)のおすすめ病院タイプと特徴

「研修重視」「専門性を高めたい」「大規模なチームで働きたい」そんな若手に適しているのが、都市圏の大病院です。

東京・大阪をはじめとする大都市の医療施設は、最先端の医療技術やチーム医療が充実しており、症例数も圧倒的に多いのが特徴です。早い段階で多様な経験を積みたい若手にとって、成長スピードは抜群。

さらに、院内研修・外部講習・eラーニングなどの研修環境が非常に整っているため、「ゼロからキャリアを組み立てたい」という人にも最適です。

ただし、スタッフ数の多さ=競争の激しさでもあるため、「指示を待つ」タイプでは埋もれてしまう可能性も。自発的に学び、行動する姿勢が求められます。

また、都市部では福利厚生や勤務形態の柔軟さも高い水準にあり、育児支援やキャリアチェンジ支援なども豊富に用意されています。

「スキルも待遇も諦めたくない」「専門分野で強みをつくりたい」――そんな若手には、都市部の大病院がおすすめです。

地方の若手歓迎病院・クリニックの魅力

「人間関係重視」「無理なく長く働きたい」「地域と密接に関わりたい」そんな若手には、地方の中小病院やクリニックがおすすめです。

地方の医療機関では、スタッフの人数が比較的少ないため、一人ひとりの役割が明確で、実践的な経験を早くから積めるのが特徴です。

また、チーム内の距離が近いため、悩みや疑問を相談しやすい雰囲気がある職場が多く、「のびのび働ける」「信頼関係を築きやすい」といった声もよく聞かれます。

近年では地方の医療機関でも若手採用に力を入れており、「未経験歓迎」「教育制度あり」「地域医療の担い手育成」といった求人が増えています。中には自治体と連携して、研修費補助や住宅支援などを提供しているケースもあります。

「都会のスピード感に疲れた」「もっと患者さんと向き合いたい」――そんな思いを持つ看護師にとって、地方の職場は“働く意味”を再確認できる環境です。

スキルも人間関係も、じっくり育てたい方には、地方の若手歓迎型の医療機関が最適な選択肢となるでしょう。

転職で失敗しないための注意点【結論】

「条件が良さそう」で選ぶ転職は危険。“見えない要素”こそ重視しましょう。

いくら給与や勤務時間が魅力的でも、職場の人間関係や教育体制、評価のされ方が自分に合わなければ、すぐに「なんだか違った…」と感じてしまいます。

5年目で転職した看護師も、「前職では年功序列で評価されず、やりがいを感じられなかった」と振り返っています。そんな中で出会ったのが、若手が意見を言えて、行動が評価される病棟。その違いは、想像以上に大きかったのです。

また、「若手歓迎」と書かれていても、実際は“若手が多い=退職者が多い”という意味だったり、“意見を聞いてくれる”が表面だけだったりすることもあります。

求人票や面接で見えない部分を、どう調べて補うか。これが転職成功の分かれ道です。

次章では、そんな“落とし穴”を避けるための具体的なチェック方法を紹介します。

求人票ではわからない“落とし穴”を見抜く方法

「若手歓迎」「研修あり」「残業少なめ」…その言葉、本当に実態を表しているでしょうか?

求人票にはポジティブな表現ばかりが並んでいますが、実際に働き始めてから「イメージと違う」と感じるケースは少なくありません。

たとえば、「若手が活躍中」と書いてあっても、その実態は「人手不足で若手が放置されている」ことだったり。「残業少なめ」も、スタッフ同士の協力がなければ成り立たない“隠れ残業”が多い場合もあります。

こうした“落とし穴”を避けるためには、以下のような情報源を活用しましょう:

- 転職エージェントに内部事情をヒアリング:離職理由や実際の人間関係など

- 職場見学やインタビューでの直接確認:研修内容やシフト運用など

- 口コミサイトの多角的な見方:一人の意見ではなく共通項を見る

また、面接でこちらから質問する姿勢も大切です。「新人へのフォローは具体的にどうしていますか?」「残業が多くなるのはどんな時期ですか?」など、答えにくい質問にも丁寧に応じてくれるかが、信頼できる職場の判断材料になります。

“実際どうか”を自分の目で確かめることが、転職成功への近道です。

入職後に「思っていたのと違う…」を防ぐ対策

「こんなはずじゃなかった…」を避けるには、入職前の“確認”と入職後の“行動”がカギです。

転職に不安はつきもの。でも、不安の正体は“情報不足”であることが多いのです。

そこでまず重要なのが、入職前に“働くイメージ”を具体化すること。職場見学で実際の業務を見たり、先輩の一日をシミュレーションしたりすることで、「想像とのズレ」を最小限にできます。

さらに、入職後のギャップを防ぐには、最初の1ヶ月で「相談相手をつくる」ことが大切。直属の上司だけでなく、先輩・同期・プリセプターなど、ちょっとしたことを聞ける存在がいれば、不安や不満が蓄積しにくくなります。

5年目で転職した看護師も、こんな風に語っています。

「不安はあったけど、プリセプターが定期的に声をかけてくれて、自然と“聞いていいんだ”という空気ができていました。それが本当に救いでした」

また、「まずは3ヶ月続けてみる」目標を自分に課すことで、焦らず職場になじむ心構えができます。焦らない、ためこまない、ひとりで抱えない――これが、転職後の定着には欠かせません。

自分から動くことで、“違和感”が“安心感”に変わっていきます。