「また今日も怒られるんだろうな」

「質問しただけで睨まれる…なんで私ばっかり」

そんな不安と恐怖を抱えながら職場へ向かっていたある看護師さんの体験をご存知でしょうか?

前の職場は決してブラックではなかったけれど、人間関係が地獄だった——。

ミスをしたその日のうちにナースステーション中に噂が広まり、翌朝には冷たい視線。

誰にも相談できず、次第に無口になっていく日々。

毎朝の吐き気と頭痛が止まらず、「このままじゃ自分が壊れる」と転職を決意。

そこで出会ったのが、今では「戦友」とも言える同期たちでした。

転職先のオリエンテーション後、LINEグループでやり取りを始めた5人の同期。

夜勤中のミスで落ち込んでいたとき、「わかるよ、その気持ち…」と寄せられたメッセージ。

その一言に救われ、「この人たちとならやっていける」と初めて思えた瞬間。

「看護師 転職 同期」という検索ワードが、今では「希望の象徴」と語る彼女。

この記事では、転職して新たな職場で同期と仲良くなるためのコツ、

そしてその関係性が仕事やメンタルにどれほど良い影響を与えるか、実例を交えながら詳しく解説していきます。

もし今、あなたが人間関係で悩んでいるなら…

「逃げ」ではなく「自分を大切にする選択」を考えてみませんか?

転職後の看護師が同期と仲良くなるには?

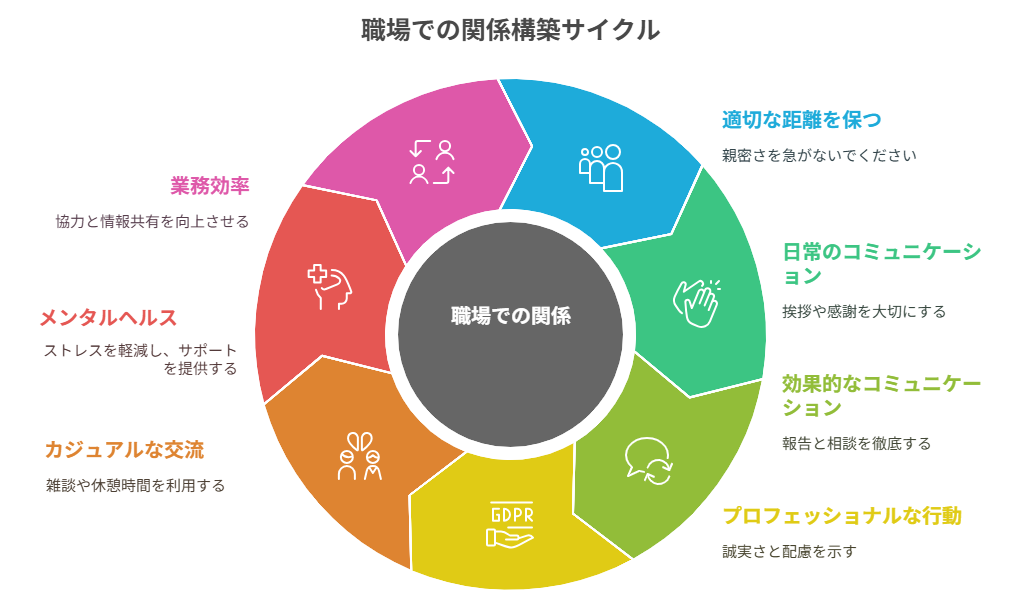

まずは「無理しない距離感」を意識しよう

転職直後、いきなり「仲良くしなきゃ」と気負ってしまう人は少なくありません。けれど、その焦りこそが、逆に距離を遠ざけてしまう原因になることも。

「何を話せばいいか分からない」「迷惑に思われたらどうしよう」——そんな気持ち、痛いほど分かります。でも大切なのは、無理に話しかけることではなく、「まずは存在を認識してもらう」こと。

たとえば、朝の挨拶や申し送り時の「お疲れさま」のひと言。それだけでも、あなたが“感じの良い人”という印象を与えるきっかけになります。

ある看護師さんは、「入職初日、同期に話しかけられなくて焦ったけれど、2日目に“昨日よりリラックスしてますね”と言ってもらえて救われた」と話していました。小さな積み重ねが、大きな信頼へと変わっていくのです。

相手のペースに合わせた挨拶と会話からスタート

職場に馴染む第一歩は、「タイミングを見極めた声かけ」にあります。とくに同期同士でも、性格や経験値、環境はバラバラ。無理に話しかけても、相手の負担になってしまうこともあるのです。

おすすめは、まず挨拶とリアクションから始めること。「おはようございます」「それ助かります!」など、自然なやりとりを繰り返すうちに、少しずつ“会話の間”がつかめてきます。

実際、ある看護師さんは「最初に話しかけたとき、相手が戸惑っていたので一旦距離を置いた。数日後、向こうから話しかけてくれたのが嬉しかった」と語っています。

「合わせにいく」のではなく、「寄り添う」。その感覚が、良い関係性の種を育ててくれるのです。

無理に仲良くなろうとしない姿勢が大切

同期だからといって、必ずしも「仲良くならなければならない」ということはありません。人には相性がありますし、仲良くなるペースもさまざま。

むしろ、焦って距離を詰めようとすると、相手にとって“踏み込みすぎ”と感じさせてしまうことも。結果としてギクシャクし、「逆に距離ができてしまった…」なんてことにもなりかねません。

ある転職経験者は、「最初に毎日LINEしてたら、途中から返信が減って気まずくなった」と話しています。必要以上に深入りせず、自然な流れに任せるのがちょうどいいのです。

同期との関係は、信頼と安心の積み重ねで築かれるもの。気が合うなら自然と親しくなれるし、そうでなくても「同じ職場でがんばる仲間」として、穏やかな関係性を保てば十分です。

「仕事中」の関わりから信頼を築く方法

看護師同士の信頼関係は、雑談よりも「仕事中のふるまい」で築かれることが多いものです。とくに転職後の新人同士は、最初の印象や関わり方が、その後の人間関係に大きく影響します。

報連相(ほうれんそう)を丁寧にする、ありがとうの言葉をしっかり伝える——そんな基本的なやり取りが、「この人と一緒に働きやすい」と思ってもらえる土台になります。

ある病院では、チーム内での申し送り時に「◯◯さん、さっき助けてくれてありがとうございました」と自然にお礼を言い合う文化があるそうです。こうした職場では、同期同士の距離感もスムーズに縮まりやすいといわれています。

仕事に真剣に取り組む姿勢は、それだけで信頼を呼びます。仲良くなるきっかけは、実は“業務の中”にこそあるのです。

報連相(ほうれんそう)をこまめに

報連相(報告・連絡・相談)は、看護師の現場では欠かせない基本動作。そしてこれは、同期との信頼関係を築くうえでも極めて重要なポイントです。

「ちょっとしたことだけど報告しておこう」

「不安なことは相談しておこう」

そんな姿勢が、まわりに安心感を与え、自然と“頼れる人”という評価につながっていきます。

特に転職直後は、業務の流れや暗黙のルールに戸惑うことが多いもの。そんなときに同期同士で「この場合どうしてる?」と確認し合える関係があれば、心強さは倍増です。

「些細な確認でも、気軽に話せる相手がいたから乗り越えられた」——そんな声も多く聞かれます。報連相は、情報の共有だけでなく、信頼の土台づくりにも直結するのです。

感謝の言葉をこまめに伝える

「ありがとう」の一言が、職場の空気を変える力を持っている——これは看護師の現場でも例外ではありません。

たとえば、処置を手伝ってもらったとき、記録の確認をしてくれたとき、ほんの少し声をかけてもらったとき。そのすべてに「助かりました」「ありがとうございます」と言葉にすることで、相手との距離がグッと縮まります。

とくに同期は、同じ目線で苦労を分かち合う存在。だからこそ、お互いに支え合う姿勢を見せることで、信頼や絆はより強固になります。

実際、「同期に“ありがとう”って言われたとき、泣きそうになった」という声も。日々の感謝を言葉にすることは、自分の心も柔らかくし、相手の心にも温かさを届けてくれます。

「休憩時間」や「シフト後」の自然な接触も鍵

仕事中の関わりだけでなく、ふとした「スキマ時間」のコミュニケーションが、同期との関係を深めるきっかけになることも多いです。

たとえば、昼休みに同じテーブルでランチをとったり、帰り際に「今日もおつかれさま」と声をかけたり。そういった何気ない瞬間が、心の距離を縮めてくれます。

「LINEグループに入ってから、業務連絡だけじゃなく日常の一言が増えた」

「夜勤明けにコーヒー飲みに行こうって誘われたのがうれしかった」

そんなエピソードが、関係性の質を物語っています。

大切なのは、押し付けず、さりげなく。プライベートに踏み込みすぎない“心地よい距離感”が、長く続く良好な関係をつくります。

雑談は共通の話題を探してから

雑談は、同期と仲良くなる上で欠かせないスパイス。でも、「何を話せばいいか分からない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、共通点を探すことから始めましょう。たとえば、「どこから通ってるんですか?」「○○病院にいたんですね!私も近いところでした」など、地元や勤務歴、看護学校の話題は盛り上がりやすい鉄板ネタです。

共通点が見つかると、それだけで親近感が生まれますし、そこから話題も自然と広がります。逆に、プライベートに踏み込みすぎると警戒されることもあるので注意が必要です。

「趣味が一緒だったから、一気に打ち解けられた」

「最初は業務連絡だけだったけど、いつのまにか自然に雑談できるようになった」

そんな声も多数。焦らず、無理なく、自然体でいきましょう。

同期会やLINEグループへの参加は慎重に

「仲良くなりたいから」と焦って、同期会やLINEグループに深く関わりすぎるのは少し注意が必要です。

たしかに、飲み会やチャットで距離が縮まることはありますが、最初からフル参加すると疲れてしまったり、グループ内のノリに合わせきれずストレスを感じてしまうことも。

実際、「最初はうれしくて全部参加してたけど、だんだん気を使ってしまって疲れてしまった」という看護師の声もあります。距離を縮めるのに大事なのは、“自分が心地よい”と思える範囲で関わること。

自分のペースで、無理せず関係性を築く——それが長く続く同期との絆を作る秘訣です。

仲良くなることで得られるメリット

転職先で同期と良好な関係を築けると、仕事のやりやすさはもちろん、メンタル面でも大きな支えになります。

「なんでも話せる同期がいる」

「悩んだときに相談できる相手がいる」

そんな存在は、忙しい現場で働く看護師にとってまさに心の拠り所です。

この章では、同期と仲良くなることで得られる代表的なメリットについて、実例を交えながら解説していきます。

相談や愚痴を言える「戦友」ができる

看護師という仕事は、体力的にも精神的にもハード。その中で、「同じ目線で話せる相手」がいることは大きな支えになります。

とくに転職後は、新しい環境に慣れるだけでも大変。そんなとき、気兼ねなく愚痴をこぼせたり、悩みを共有できる同期がいるだけで、安心感は格段に変わります。

「先輩には言いにくいことでも、同期になら話せる」

「『私も同じことで悩んでる』って返してもらえると、それだけで救われる」

そんな声が多く寄せられています。

“同期=心の戦友”。この関係があることで、孤独感が和らぎ、前向きに日々を乗り越えていけるのです。

悩みを共有することでストレスを軽減

看護の現場では、日々のプレッシャーやミスへの不安など、誰にも言えない悩みが蓄積しがちです。そんな時、同じ立場の同期と悩みを共有できることは、何よりのストレス解消になります。

「私もそれ、すごくわかる!」という共感のひと言があるだけで、「自分だけじゃなかったんだ」とホッと肩の力が抜ける瞬間があります。

逆に、悩みを抱え込んだままでは、自分を責めてしまいがち。実際に「同期に話しただけで、気持ちが整理できて前向きになれた」という声も多数あります。

心の内を共有できる相手がそばにいることで、メンタルの安定と日々の充実度がぐっと変わってくるのです。

情報交換で業務効率もアップ

同期との良好な関係は、単なる心の支えだけでなく、実務面でも大きなメリットがあります。それが「情報交換による業務効率の向上」です。

「この処置、先輩によって手順が違うけど、どうしてる?」

「○○の使い方、先週先に教わったから説明するよ」

こんなやりとりができる関係があれば、疑問や戸惑いを一人で抱える必要がなくなります。

特に転職直後は、マニュアルと現場の“実際”のギャップに悩むことが多いため、情報のすり合わせができる仲間の存在は非常に貴重です。

効率的に業務を覚え、安心して判断できる環境——それは、同期との信頼関係によって生まれます。

仕事へのモチベーションが保ちやすくなる

職場で「応援してくれる人がいる」「一緒にがんばる仲間がいる」——それだけで、仕事へのやる気は大きく変わります。

とくに転職後の環境では、慣れない業務や新しい人間関係に不安を抱えることが多く、モチベーションが不安定になりがち。

そんなとき、ちょっとした声かけや労いの言葉を交わせる同期がいれば、「もう少し頑張ってみよう」と前向きな気持ちになれるものです。

「夜勤明けに『おつかれ!がんばったね』と言ってもらえただけで、報われた気がした」

「同期がいたから、辞めたい気持ちを乗り越えられた」

そんな体験談もよく聞かれます。

一人では折れそうな瞬間も、隣に誰かがいてくれる。それが、看護師としてのモチベーションを支える大きな力になります。

励まし合える関係性が支えになる

ミスをしたとき、上手くいかない日が続いたとき、そっと「大丈夫だよ」と声をかけてくれる同期がいる——その存在は、何より心強い支えになります。

とくに看護師は、命に関わる仕事だけに「完璧でなければいけない」というプレッシャーを感じがち。そんな中、同じ立場で苦労を分かち合える仲間の励ましは、孤独感を和らげ、自分を取り戻すきっかけにもなります。

「同期に“私も昨日ミスしたよ”って言われて、涙が出た」

「忙しいとき、同期が一言『一緒に乗り切ろう』と言ってくれたのが忘れられない」

こうした経験は、日々の原動力になるだけでなく、長く働き続ける力にもつながっていきます。

孤独感の解消が長く続けるカギ

転職先で感じる最大の不安要素のひとつが、「ここでやっていけるのか」という孤独感です。

新人としての立場、知らない人ばかりの環境、業務の不安…。そんな中で、気軽に話せる同期がひとりでもいると、「自分だけじゃない」と思える安心感につながります。

実際に「同期がいたから、途中で挫けずに続けられた」と語る看護師は多く、その存在が職場への定着率にも大きく影響しているといわれます。

仲間がいる安心感は、日々のプレッシャーやミスへの不安を和らげてくれる“心のクッション”のようなもの。人間関係がうまくいくことで、自然と働き続ける力が湧いてくるのです。

距離を詰めすぎるとトラブルに?

同期との関係はとても大切ですが、だからといって「仲良くなりすぎる」のも注意が必要です。

適切な距離感を保たずに深く関わりすぎてしまうと、プライベートなトラブルや職場内での人間関係のもつれに発展することもあります。

この章では、仲良くなりすぎることで起こりがちなリスクと、それを防ぐための上手な距離の取り方について紹介していきます。

仲良くなりすぎがもたらすリスクとは

「仲良くなること」は基本的には良いことですが、関係が密になりすぎると、思わぬトラブルにつながることがあります。

たとえば、派閥のようなグループができてしまい、職場内で他のスタッフとの壁ができたり、私的な会話が誤解を招いて人間関係がギクシャクするケースも。

また、プライベートな話題を共有しすぎることで、逆に距離を置かれたり、関係が崩れたときに職場全体に気まずさが広がることもあります。

「距離が近すぎて、一言の愚痴が大ごとになった」

「仲良くしてた同期と疎遠になった途端、仕事がやりにくくなった」

こうした声からもわかるように、関係性はバランスが肝心。信頼関係を築く一方で、職場という「公の場」であることを忘れずに接することが大切です。

派閥化や嫉妬、価値観の違いによる衝突

仲が良くなりすぎると、気づかないうちに「グループ意識」が生まれてしまうことがあります。これが“派閥”のきっかけとなり、他のスタッフとの間に溝ができる原因になることも。

また、「あの人ばかり誘われてる」「なんで私には話してくれないの?」といった嫉妬や不公平感が、思わぬ誤解を生むことも少なくありません。

さらに、価値観の違いから「その言い方はきつい」「仕事への姿勢が合わない」といった小さな衝突が積み重なり、関係性がこじれるケースも。

特に看護の現場では、ちょっとした言葉や態度が業務全体に影響を及ぼすため、関係性のバランスには注意が必要です。

親しき仲にも礼儀あり——どれだけ仲良くなっても、一定の配慮を忘れない姿勢が、良好な関係を保つカギとなります。

プライベートの境界線は明確に

同期と仲良くなるにつれて、ついプライベートな時間まで共有したくなることもあります。ですが、職場の人間関係においては「付き合いすぎない距離感」が重要です。

たとえば、「休日に毎回遊びに誘われる」「プライベートの悩みまで共有される」といった関係性は、一見仲良さそうに見えても、どちらかが負担に感じ始めるとバランスが崩れやすくなります。

実際に、「オフまでずっと一緒だと疲れてしまった」「プライベートのトラブルが職場に持ち込まれて気まずくなった」という声も珍しくありません。

オンとオフの切り替えを大切にし、お互いが無理なく心地よく過ごせる距離感を意識すること。それが、長く続く良い関係を保つための秘訣です。

適切な関係性を保つためのコツ

同期との関係を良好に保つためには、「仲良くなりすぎない」こともまた大切なポイントです。

ちょうどいい距離感を維持するには、まず“職場は仕事をする場所”という意識を持つこと。そして、相手との関係を一方通行にしないよう、常に相手の立場や気持ちにも配慮しましょう。

たとえば、LINEの返信が遅くても催促しない、誘いを断られても気にしない。「断る自由」「一人で過ごす時間」も尊重し合える関係性こそ、心地よく長続きします。

また、愚痴や不満ばかり話すのではなく、「今日ここ助かった!」「ありがとう」の感謝を伝えることも、関係の質を高めるうえで欠かせません。

同期とは、気を使いすぎず、でも礼儀は忘れない。そんな“ほどよい大人の関係”を目指しましょう。

「仕事仲間」としての節度を意識

どんなに親しくなっても、同期はあくまで「職場の仲間」。その意識を忘れずに持ち続けることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。

たとえば、仕事中にプライベートな話で盛り上がりすぎたり、同期だからといってミスに甘くなったりすると、周囲からの信頼を損ねる可能性も。

また、個人的な感情に引きずられて業務に影響が出てしまえば、結局は自分自身の評価にもつながってしまいます。

「仲良しグループ」ではなく「信頼できるチーム」としての関係性を意識すること。それが、同期との良好な関係を維持しつつ、職場全体でも信頼される存在でいるための秘訣です。