「もう辞めたい」――

そんな言葉が、ふと心をよぎったことはありませんか?

夜勤明け、眠気と疲労でふらつきながら帰ってきたのに、ナースステーションでは怒鳴られる。

まともに休憩も取れず、家に帰っても寝るだけの日々。

私は10年間、看護師として働き続けてきましたが、ある日限界を感じました。

「このままじゃ、心も体も壊れてしまう…」

そんな私にも、“働きやすい職場”が見つかったんです。

転職後の生活は180度変わり、「明日、仕事だ。よし!」と自然に笑えるように――。

本記事では、実際の体験をもとに「看護師が本当に働きやすい職場とは何か?」を徹底解説します。

もし今、あなたが悩んでいるなら、この記事が少しでも背中を押せる存在になれたら嬉しいです。

看護師が働きやすい職場の結論

看護師が「働きやすい」と実感できる職場とは、心身ともに安心できる環境が整っている場所です。

具体的には、残業が少なく有給も取りやすい勤務体系、人間関係が穏やかで相談しやすい雰囲気、業務フローが明確で無駄なストレスがないことなどが挙げられます。

たとえば、筆者自身の体験として、以前は月6回の夜勤に加えて残業が月40時間を超える過酷な環境で働いていました。

ミスをすれば怒鳴られ、仲間が次々と辞めていく――そんな職場では、どれだけやりがいがあっても心が持ちませんでした。

しかし、転職後に出会ったクリニックでは、残業がほぼなく、有給も100%消化。

休憩室ではスタッフの笑い声が響き、看護師同士の助け合いが自然に行われていました。

「働きやすい職場」とは、単なる楽な職場ではなく、安心して力を発揮できる“土台”が整っている職場。

この前提があるからこそ、やりがいや成長にもつながるのです。

ホワイト病院が持つ5つの特徴とは?

「ホワイト病院」と聞いて、あなたはどんな職場を思い浮かべますか?

実は、看護師が安心して働ける“本当にホワイトな病院”には、共通する5つの特徴があります。

1つ目は、残業時間の少なさです。

月5時間以内が目安で、業務終了後はすぐに退勤できる体制が整っています。

私が転職したクリニックでも、ほぼ毎日定時退社。仕事のあとは好きなカフェで一息つける余裕が生まれました。

2つ目は、有給休暇の取得率が高いこと。

申請しやすく、年間休日も120日以上が理想。

「休みを取る=迷惑をかける」という風潮がないかは、見学時にしっかり確認しておきたいポイントです。

3つ目は、スタッフ同士の人間関係が良好であること。

ピリピリした空気や派閥がなく、困ったときに助け合える文化が根付いています。

転職前の私は人間関係に疲弊していましたが、今では「今日もみんなに会うのが楽しみ」と思えるように。

4つ目は、教育体制が整っていること。

プリセプター制度がしっかり機能し、OJTも無理なく段階的に進む環境。

これがあることで、新人でも安心して成長できます。

そして5つ目は、業務外の時間を大切にする考え方。

休憩室が清潔で快適、研修は勤務時間内に行われるなど、働く人の“余白”にも配慮があるのです。

ワークライフバランス重視でも満足できる職場とは?

「プライベートも大切にしたい」――そう思っても、看護師という職業柄、それが難しいと感じていませんか?

実は、ワークライフバランスを優先しながらも、しっかりとやりがいを感じられる職場は、確かに存在します。

私が出会ったクリニックは、まさにその典型でした。

残業がなく、年間休日は125日。有給も100%消化で、オンオフの切り替えがしっかりできる環境です。

以前は「また夜勤…」と憂うつだったのが、今では「休日に旅行の計画を立てる」ことが当たり前にできるようになりました。

ポイントは、「日々の業務が過密すぎず、余裕のあるスケジュールが組まれているか」です。

患者数や業務分担、電子カルテの操作性なども、意外とワークライフバランスに直結しています。

また、職場によっては時短勤務や週3勤務も可能なところもあり、子育て中のママ看護師にも対応。

働き方に多様性がある職場こそが、長く続けられる環境なのです。

満足度の高い職場を見つけるには、「自分が大切にしたい時間」を優先順位に入れて探すこと。

そして、その軸に合った働き方を提供してくれる職場を選ぶことがカギとなります。

夜勤なし・残業少なめクリニックの選び方

「体力的に夜勤がしんどい」「残業ばかりで自分の時間がない」――

そんな悩みを抱えているなら、夜勤なし・残業少なめのクリニック勤務は理想的な選択肢です。

では、どうやってそんな職場を見つければいいのでしょうか?

まず注目したいのが、**「診療科目」と「規模」**です。

内科・皮膚科・眼科など、急性期対応の少ないクリニックは、比較的業務が安定しやすく、突発的な残業も少なめです。

また、院長やスタッフの人数が10人前後の小規模な職場ほど、チーム感があり柔軟に働ける傾向があります。

次にチェックしたいのは、求人票だけでなく、実際の職場の口コミや評判。

私も転職前に、「残業なし」と書かれていたクリニックが、実際には片付けや会計業務で30分以上の残業が常態化していた…という声を複数見つけ、候補から外しました。

可能であれば、職場見学を必ず行うこと。

スタッフの表情、休憩室の雰囲気、終業時刻のリアルなど、「行って初めてわかること」がたくさんあります。

私も見学で、明るい笑顔と笑い声のある休憩室を見て「ここだ」と直感しました。

最後に、転職サイトやコンサルタントを活用することも有効です。

内部情報を持っている担当者なら、「有給の取りやすさ」「スタッフの人間関係」など求人票にはない情報を教えてくれます。

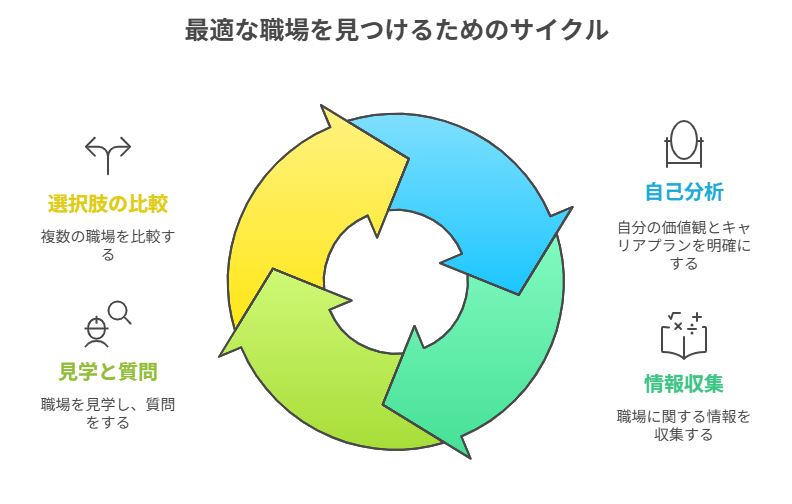

職場選びで深掘りすべきポイント

“働きやすさ”は、求人票の文言だけでは判断できません。

職場を選ぶときには、実際の勤務条件の裏側や、教育体制・人間関係といった「見えにくい部分」まで深掘りすることが重要です。

私自身、前職の病棟では「やりがいはあるけど心身はボロボロ」な状態で働いていました。

一見良さそうな職場でも、残業時間や有給の取得状況、人間関係の風通しなど、掘り下げてみないとわからない落とし穴は多いものです。

この章では、職場選びの際に見るべき具体的なポイントを「勤務条件」「教育体制」などの軸で詳しく解説します。

転職後のミスマッチを防ぎ、あなたにとって本当に働きやすい職場を見つけるヒントになるはずです。

有給取得率・平均残業時間から見る実態

「有給が取りやすいかどうか」「残業が少ないかどうか」は、働きやすさを左右する大きな要素です。

ところが、求人票には「残業ほぼなし」「有給取得推奨」などと書かれていても、実態は違うことも――。

実際、日本看護協会の2023年の調査によると、看護師の平均残業時間は月5.2時間、有給取得率は67.7%。

一見そこまで多くないように見えますが、これは“平均”であり、施設によって差が大きいのが現状です。

たとえば私が以前勤めていた病棟では、月40時間以上の残業が当たり前。

有給も「実質取れない」空気があり、疲れていても無理して出勤するのが常態化していました。

その一方、転職後のクリニックでは、月5時間以内の残業と有給100%消化が本当に実現していたんです。

勤務表にはあらかじめ休み希望が反映され、スタッフ同士の協力体制もあり、心にも余裕ができました。

数字で示された平均値よりも、実際の職場の空気や制度運用の実態がどうかを見極めることが大切です。

「有給は年間で何日使えていますか?」と見学時に直接聞くのも、リアルな情報を得る手段としておすすめです。

日本看護協会調査の数値から読み解く

2023年に発表された日本看護協会の「病院看護実態調査」によると、全国の看護師の平均的な勤務環境は次のようになっています。

- 平均残業時間:月5.2時間

- 有給取得率:67.7%

- 年間休日:平均116.6日

数字だけ見ると、「意外とホワイトなのでは?」と思うかもしれません。

しかし、この数値はあくまで“平均値”。実際には、残業ゼロの職場もあれば、月40時間以上の残業が常態化している病院もあるのです。

私が以前働いていた病棟では、休日出勤や急な人員不足でシフトが圧迫され、数字では測れない“慢性的な疲労”が溜まっていました。

一方、現在のクリニックでは、年間休日125日・有給100%取得が当たり前。数字と現場の温度感が一致している職場の安心感は大きな違いです。

このように、統計値は参考にはなるけれど、最終的には職場ごとの実態を自分で確認することが不可欠です。

転職前には、その病院がどこに位置するのか、平均より上か下かをチェックしてみましょう。

施設別の有給取得の違いと対策

有給の取りやすさは、病院やクリニックの規模や方針、管理体制によって大きく異なります。

たとえば、大規模病院では人員が多いため有給を取りやすい反面、部署によっては暗黙の“休みづらい空気”がある場合も。

一方で、小規模クリニックはスタッフ数が少ない分、シフト調整が難しく、有給が後回しになりがちという現実もあります。

しかし、私が転職したクリニックでは、スタッフ同士の協力体制が整っており、有給希望は「休んでね」と笑顔で言ってもらえる雰囲気でした。

「スタッフの関係性」や「上司の考え方」が、有給の取りやすさを左右していることを強く実感しました。

有給取得に関しては、以下のようなチェックポイントが有効です:

- 勤務表に有給が反映されているか

- 年間の有給取得実績を公開しているか

- 面接時に有給取得のルールを明確に説明してくれるか

対策としては、見学時に具体的な質問を投げかけることが大切です。

「年間で何日くらい有給を使っているスタッフが多いですか?」と聞くだけでも、雰囲気が掴めます。

教育体制とプリセプター制度の重要性

働きやすい職場には、新人や中途採用者をしっかりフォローする教育体制が整っているという共通点があります。

なかでも重要なのが、プリセプター制度の有無とその運用方法です。

プリセプター制度とは、先輩看護師がマンツーマンで指導・サポートする仕組みのこと。

この制度があることで、慣れない環境でも「誰に聞けばいいかわからない…」という不安が軽減されます。

私が転職したクリニックでも、入職から3ヶ月間はベテランスタッフがしっかり横についてくれました。

「困ったことがあればいつでも聞いて」と声をかけてもらえたおかげで、以前のようなプレッシャーや孤独感がなく、スムーズに業務を覚えられました。

一方で、プリセプター制度があっても、形だけで機能していない職場も少なくありません。

「誰も教えてくれず放置された」「OJTが名ばかりで質問しづらい雰囲気だった」という声も、現場ではよく耳にします。

だからこそ、見学や面接の際には次のような質問をしておきましょう:

- 「教育期間はどれくらいですか?」

- 「プリセプターや指導体制はありますか?」

- 「勤務時間内に研修がありますか?」

教育体制がしっかりしている職場ほど、スタッフの離職率も低く、長く安心して働ける傾向にあります。

教育プログラムの種類と効果

教育体制が整った職場では、段階に応じた教育プログラムが用意されており、成長スピードにも大きな差が出ます。

たとえば、多くの医療機関では以下のようなプログラムを導入しています:

- 新人研修(基礎技術・接遇・感染管理など)

- 中途向けOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)

- ケースカンファレンスやロールプレイ

- eラーニングや院内講習会

私が転職したクリニックでは、毎月1回の勤務時間内研修があり、テーマも「患者対応」「緊急時マニュアル」など実践的。

何より良かったのは、スタッフ全員が「一緒に学ぶ」空気を持っていたことです。

わからないことを気軽に聞ける文化が、安心感とモチベーションの向上につながっていました。

また、キャリア支援制度がある職場では、認定看護師の資格取得を目指せる環境や、外部研修への参加支援制度なども整っています。

こうした仕組みがあることで、「この職場で長く働きながら成長したい」と自然に思えるようになります。

教育プログラムは、単なる知識の習得にとどまらず、職場の文化や支え合いの姿勢を体感する機会でもあるのです。

新人フォロー体制の実例

「入職したけど放置された…」そんな不安を感じたことはありませんか?

働きやすい職場の多くは、新人看護師や中途採用者へのフォロー体制が具体的かつ継続的に整備されています。

私が転職したクリニックでは、まず入職初日から3日間のオリエンテーションが用意されており、マニュアルや動線、業務の流れを丁寧にレクチャーされました。

その後はプリセプター制度+チームサポート体制が並行し、わからないことがあれば複数のスタッフが自然とフォローしてくれる環境でした。

印象的だったのは、1ヶ月目・3ヶ月目・6ヶ月目と、節目ごとに振り返り面談が実施されたことです。

面談では、「何ができるようになったか」「どこに不安があるか」を一緒に整理してくれるため、成長を実感しやすく、孤立感がありませんでした。

また、入職時から「わからなくて当然だから、遠慮せずに聞いてね」と言われた一言に、どれだけ救われたことか…。

このように、“新人を一人にしない”文化が根付いた職場では、安心感も定着率も圧倒的に高くなります。

職場見学や面接時には、こうしたフォローアップの頻度・形式・評価の仕方を質問しておくと、具体的なイメージがつきやすくおすすめです。

潜在ニーズを満たす職場チェック術

「働きやすい職場に転職したい」と考えたとき、多くの方は残業や夜勤など“目に見える条件”を重視します。

でも実は、それだけでは足りません。

本当に長く安心して働くには、自分でも気づきにくい**“潜在ニーズ”を満たしてくれる職場かどうかを見極めること**が重要です。

たとえば、「人間関係に悩みたくない」「気軽に相談できる雰囲気がほしい」「休憩時間に心からリラックスしたい」――

これらは数値化されないけれど、職場の“居心地”に直結する大切なポイントです。

私も以前は、職場のピリピリした空気や派閥争いに疲れていました。

でも、今の職場ではスタッフ同士のあいさつや笑い声が飛び交い、気づけば自然に「ここにいていいんだ」と思えるようになっていたんです。

この章では、そうした潜在ニーズを満たす職場の見極め方や、実際に使えるチェック方法を具体的に紹介していきます。

転職を「条件だけ」で判断せず、「自分の気持ちに合う職場か?」という視点を持つことで、満足度の高い働き方につながるはずです。

人間関係が良好な職場を見抜く方法

「もう人間関係で悩みたくない」――看護師の転職理由として最も多いのが、職場の人間関係に関する悩みです。

しかし求人票では当然「人間関係が悪いです」とは書かれていませんよね。

では、どうやって見抜けばいいのでしょうか?

一番効果的なのは、職場見学時の観察と面接時の質問です。

たとえば、見学時にはこんなポイントをチェックしましょう:

- 挨拶が自然に交わされているか

- ナース同士や医師との会話に笑顔があるか

- 廊下やナースステーションの空気が張り詰めていないか

また、面接の場では以下のようなフレーズを使って質問するのも有効です:

- 「スタッフ間で意見交換や相談はしやすいですか?」

- 「職場の雰囲気はどんな感じですか?ざっくばらんに教えてください」

- 「中途採用の方はどのように馴染んでいますか?」

私の体験でも、転職前に見学したクリニックで、スタッフ同士が名前で呼び合い、自然と笑い合っていたのを見て「ここなら大丈夫」と感じたのが決め手でした。

人間関係の良し悪しは、言葉ではなく空気感や雰囲気に現れるもの。

直感も大切にしながら、「この人たちと一緒に働けるか?」を自分の目で確かめてください。

面接時の質問フレーズ例

面接のとき、つい緊張して「はい」「はい」とうなずくだけになっていませんか?

でも実は、面接は“こちらが職場を選ぶ場”でもあるのです。

特に「人間関係」や「働きやすさ」を見極めるには、質問の仕方が重要。

ただし、「人間関係どうですか?」と直球で聞くと、相手も答えづらくなってしまいます。

そこで、空気を読んだ聞き方の例を紹介します:

- 「中途入職の方は、どのように職場に馴染んでいますか?」

→ 入職後のフォロー体制やスタッフの受け入れ姿勢を確認できます。 - 「看護師さん同士のコミュニケーションって、どんな感じですか?」

→ 会話の頻度や雰囲気、人間関係の様子を探れます。 - 「スタッフ同士で協力し合って乗り切ったエピソードなどはありますか?」

→ 実例ベースの回答が出やすく、信ぴょう性が高いです。 - 「お休みの相談やシフトの調整は、どのようにされていますか?」

→ 休みの取りやすさ=信頼関係の強さにもつながります。

面接は職場の雰囲気や人間関係を知る“貴重な情報収集の場”。

こちらが積極的に質問することで、本音に近い情報を引き出しやすくなります。

「聞きすぎて失礼では?」と不安な方もいますが、むしろ“働く意思がある真剣な応募者”として好印象を与えるケースも多いんですよ。

職場見学で注目すべきポイント

求人票や面接だけでは見えない“リアルな雰囲気”を感じ取るには、職場見学が最も効果的です。

見学は、職場の人間関係や働き方の本質を肌で感じるチャンス。

そこで、「どこを見るか」がとても重要になります。

以下のチェックリストを参考にしてみてください:

- スタッフの表情や会話の雰囲気

→ 笑顔があるか、ぎすぎすした空気はないか - ナースステーションの様子

→ 忙しすぎてピリピリしていないか、挨拶が飛び交っているか - 休憩室の設備と雰囲気

→ 清潔か、リラックスできそうな空間か、スタッフが本当に休めているか - 勤務終了時間に退勤している人が多いか

→ 残業が常態化していないかの判断材料になります

私が転職した際も、見学で「休憩室から笑い声が聞こえた」ことが決め手でした。

それまでは“看護師=張りつめた空気”が当たり前だったので、驚いたと同時に「こういう職場もあるんだ」と感動しました。

見学時はメモを取りながら観察すると、後で冷静に比較検討できます。

また、できるだけ平日・通常業務の日に訪れると、より実態に近い雰囲気をつかめます。

設備・福利厚生が充実している病院とは?

働きやすさは、人間関係や勤務時間だけでなく、「休む・癒す・備える」ための環境が整っているかにも大きく左右されます。

つまり、設備と福利厚生の充実度が、看護師の満足度を底上げしてくれるんです。

私が転職して驚いたのは、「スタッフ用の休憩室が快適すぎたこと」。

明るく清潔な空間に、ソファや仮眠用ベッドが整備され、ランチタイムには自然と笑顔がこぼれていました。

前職ではロッカーの片隅で立って食べていたので、そのギャップに感動したのを覚えています。

また、福利厚生の面では以下のような制度があると、働くうえで安心できます:

- 勤務時間内の研修制度(時間外ではなく業務時間中に学べる)

- 退職金制度や確定拠出年金の導入

- 産休・育休からの復帰率の高さ

- インフルエンザ予防接種などの医療補助

- 法人独自のリフレッシュ休暇やカフェテリアプラン

こうした制度は「ないと困る」ものではないかもしれませんが、「あることで働く安心感がまるで違う」んです。

福利厚生が整っている職場は、職員を大切にしようという姿勢が見える職場とも言えます。

見学時に休憩室を見せてもらったり、面接で「福利厚生で特徴的な点はありますか?」と質問してみるのもおすすめです。

休憩室・仮眠室の設備チェックリスト

「休憩時間も気が抜けない…」そんな経験、ありませんか?

看護師にとって、リラックスできる休憩室や仮眠室の存在は、業務効率やメンタルの安定に直結する大事な要素です。

私自身、転職前はロッカーの隅に座って10分だけ食事、という休憩スタイルが当たり前でした。

しかし今の職場では、窓のある明るい休憩室でゆっくりご飯を食べたり、横になって仮眠を取れたりする時間があります。

この“たった20分”の違いが、午後のパフォーマンスにも心のゆとりにも大きな影響を与えるんです。

では、どんな設備があれば「良い休憩室」と言えるのでしょうか?以下のチェックリストを参考にしてください:

- □ 十分な広さと清潔感があるか

- □ 自然光や照明で明るさが確保されているか

- □ リクライニングチェア・ベッドなど横になれる設備があるか

- □ 電子レンジ・冷蔵庫・ポットなどが整っているか

- □ 会話や笑い声が自然と出ているか(無理に静まり返っていないか)

- □ 仮眠用のスペースが分かれている or カーテンなどで区切られているか

チェック項目が多く見えるかもしれませんが、心と体を休める“居場所”があるかは、長く働くために見逃せないポイント。

見学時は遠慮せず「休憩室を見せていただいてもよろしいですか?」と聞いてみましょう。

勤務時間内研修やキャリア支援の制度

働きやすさを実感できる職場の多くは、スキルアップの機会が“無理なく続けられる形”で用意されているのが特徴です。

そのカギになるのが、勤務時間内に行われる研修と、キャリア支援制度の有無です。

私が現在勤めているクリニックでは、月に1回、業務の合間を利用して30分ほどの研修が行われます。

内容は「患者対応のロールプレイ」「新しい機器の操作」など実践的なものばかり。

業務時間内なので残業も発生せず、「勉強=負担」ではなく「チーム全体で学ぶ」雰囲気が作られています。

また、キャリア支援制度としては、以下のようなものがある職場は特に働きやすさを感じやすいです:

- 外部研修の費用補助・出張扱い制度

- 認定看護師など資格取得支援

- 定期的なキャリア面談・目標設定のサポート

- 異動希望やライフステージに応じた働き方の調整

これらが整っている職場では、スタッフ一人ひとりが「今の自分」と「これからの自分」を意識しながら働けます。

つまり、成長を促す環境と安心して働ける体制が共存している職場だと言えるでしょう。

転職先を探す際は、「研修は時間内ですか?」「資格取得支援制度はありますか?」などを確認することで、学びと働きやすさの両立ができるか見えてきます。

失敗しないための転職〜入職後の流れ

転職は、ただ「条件の良い職場を探す」だけでは成功しません。

本当に満足できる転職にするためには、応募から入職後までを見越した“計画と確認”が大切です。

私は以前、条件だけ見て転職した結果、「聞いていた話と違う…」と感じ、再び職場を探すことになった苦い経験があります。

だからこそ、次の転職では事前のリサーチと見学、質問を徹底し、今では心から安心して働ける環境に出会えました。

この章では、面接前に確認すべきポイントから、入職後のフォロー体制の確認、初期の不安をどう乗り越えるかまでを具体的に紹介します。

「この職場でやっていけるかな…」という不安を少しでも軽くし、安心してスタートを切るためのヒントをお伝えしていきます。

面接〜内定までに確認すべき6項目

転職活動で「失敗した…」と後悔する人の多くは、面接時に本音で質問できなかったというケースが少なくありません。

条件が良さそうでも、入ってみたら「実は違っていた」というのは看護業界でも珍しくない話です。

そこで、内定をもらう前に必ず確認しておきたい6つのポイントをご紹介します:

- 勤務時間・残業の実態

→ 「1日の平均退勤時刻は何時頃ですか?」と聞くとリアルが分かりやすいです。 - 有給取得のしやすさ

→ 「年間でどのくらいの有給が消化されていますか?」と具体的に聞きましょう。 - 夜勤・オンコールの頻度と内容

→ 夜勤の人数体制や、急変時のサポート体制も併せて確認を。 - 教育・研修制度の内容

→ 「中途入職者にはどんなフォローがありますか?」が効果的。 - 人間関係や職場の雰囲気

→ 「新人さんはどうやって馴染んでいますか?」で柔らかく探れます。 - 給与の内訳と昇給制度

→ 「基本給と手当の構成」「昇給の基準」も不安なく聞いてOKです。

実際、私もこの6項目をしっかり確認したことで、働き始めたあとに「思ってたのと違った…」というギャップを感じずに済みました。

ポイントは、「聞きにくい」と思って遠慮せず、“後悔しないための質問”と割り切ることです。

あなたが安心して働けるかどうかを見極めるための大切な時間なのですから。

入職後3ヶ月を乗り切るコツとコーチング

どれだけ理想的な職場に転職できたとしても、最初の3ヶ月はどうしても不安や緊張がつきものです。

「うまくやれるかな?」「ちゃんと覚えられるかな?」と不安な気持ち、よくわかります。

私自身、転職直後は新しい業務フローや患者対応の違いに戸惑いました。

でも、職場に“コーチング文化”が根付いていたおかげで、乗り越えることができたのです。

具体的には、こんな仕組みがありました:

- 1〜2週間ごとの進捗面談で「どこまで覚えたか」「困っていることはあるか」を一緒に確認

- 定期的なフィードバックで、「あなたのここが良かった」と良い面をきちんと伝えてくれる

- ミスに対しては“責める”のではなく“改善のための対話”をしてくれる風土

これにより、「完璧じゃなくてもいいんだ」「成長の途中でも受け入れてもらえるんだ」と感じることができ、自然と前向きに仕事に取り組めました。

また、自分自身でも意識していたのは以下の3つです:

- 「最初の3ヶ月は“慣れる”ことが仕事」と割り切る

- 疑問や不安は小さなことでもすぐに相談する

- 感謝の気持ちを伝えることで、関係性を築きやすくする

入職後の3ヶ月をどう過ごすかで、その後の働きやすさは大きく変わります。

周囲の支援を受けながら、「ひとりで抱え込まない」ことを大切にしてくださいね。