「えっ、私が教育係…!?」

入職してまだ2ヶ月。看護師として新しい職場に馴染み始めた頃、突然の師長の一言に頭が真っ白になった——そんな経験をした方、いらっしゃいませんか?

看護師が転職して教育係としての役割を担った瞬間、多くの人が不安と期待の入り混じった感情を抱きます。自分自身もまだ環境に慣れていない中で、他人を導く立場になる。しかも、転職のきっかけが「自信を失ったこと」だったとしたら……そのプレッシャーは想像以上です。

でも、実はその「教育係」という立場が、自分自身をもう一度見つめ直す大きなチャンスでもあるのです。

この記事では、転職して間もない看護師が教育係を任されたときのリアルな体験とともに、不安を乗り越えるコツや、指導を通して得られる成長について丁寧にお伝えしていきます。あなたの経験が、誰かの支えになる——そんな未来を目指して、一緒に考えてみませんか?

看護師が転職して教育係としての役割を担ったときの初期対応

看護師が転職して間もない頃、まだ職場の雰囲気や業務に慣れていない中で「教育係としての役割を担ってほしい」と言われることがあります。

想像してみてください。入職して2ヶ月、新しい職場の流れを掴むのにも必死な中、師長から突然こう告げられたら——

「4月から新卒の子が来るから、プリセプターやってもらえる?」

「えっ、私が教育係…!?」思わず頭が真っ白になり、緊張で手が震えた。そんな声が実際に寄せられています。

このような状況は決して珍しくありません。特に経験年数が5年以上ある看護師の場合、転職後すぐでも「即戦力」と見なされ、教育係を任されることがあります。その背景には、少子化による人手不足や即応力重視の現場方針があるのです。

戸惑いながらも、「認めてもらえたのかも」という前向きな気持ちが生まれることもあります。前職で自己肯定感が低くなっていた方にとっては、これは大きな転機です。

初期対応としては、まず「自分が教育する側になる」ことを受け止めること。そして、「まだ完璧じゃなくても大丈夫」と自分に言い聞かせることが重要です。

教育係は、教える側であると同時に、学び続ける立場でもあります。

転職直後に教育係を任される背景と現場の実情

「え、私がもう教育係!?」と思う看護師さんは少なくありません。転職して日も浅いのに新人の指導を任される背景には、現場特有の事情があります。

近年、どの病院も人材確保と育成に課題を抱えており、経験年数が5年程度の中堅看護師は「即戦力」として見られがちです。たとえ新しい環境であっても、過去のスキルや知識を頼りに「この人なら任せられる」と判断されるケースは増えています。

実際、筆者も急性期から転職して2ヶ月、まだ業務に手いっぱいの中、「プリセプターやってもらえる?」と突然言われました。戸惑いや不安が押し寄せる中で、「これは自分が期待されている証かもしれない」と少し前向きに捉えることで、踏み出す勇気が持てました。

教育係に抜擢されるというのは、職場があなたを信頼している証です。プレッシャーを感じるのは当然ですが、それ以上に「認められている」という事実が、次のステップへ進む自信になります。

「看護師が転職してすぐ教育係に」なる理由とは?

転職してまだ日が浅いのに、なぜ教育係を任されるのか?それには現場特有の構造的な理由があります。

まず一つは、慢性的な人手不足です。教育に専念できるスタッフを確保する余裕がない現場では、「ある程度の経験がある看護師なら教えられるだろう」と早期に教育係を割り振る傾向があります。

もう一つの理由は、「新しい視点」に期待されているという点です。転職者は前職のやり方や考え方を持っており、そこに学びの価値があると判断されることもあります。

実際に、筆者がプリセプターを任されたときも「前の病院でやっていた工夫を取り入れてみて」と言われました。つまり、転職してきた看護師は“新しい風”としての役割も求められているのです。

一見プレッシャーのように感じるこの状況も、視点を変えれば「経験を活かすチャンス」になります。だからこそ、「看護師が転職してすぐ教育係に」なるのは、信頼と期待の表れでもあるのです。

教育係としての役割に戸惑う看護師が抱える悩み

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、多くの人がまず直面するのが「自分が教える立場でいいのか?」という戸惑いです。特に、まだ新しい職場のルールや雰囲気に完全に慣れていない状況では、その不安は倍増します。

「私だって覚えることで精一杯なのに…」「後輩に聞かれても、自信をもって答えられるかな?」——そんな声が聞こえてくるのは、ごく自然なことです。

筆者自身も、入職からたった2ヶ月でプリセプターに指名されたとき、頭が真っ白になりました。「まだ新人みたいな私が本当に大丈夫?」という不安と、「前の職場では自信を失っていたけど、今は少し違うかも…」というわずかな希望が入り混じっていました。

教育係という役割には、技術的な指導だけでなく、新人の不安を受け止めるメンタルサポートも含まれます。そのため、自分の感情とも向き合いながら、相手に寄り添うことが求められるのです。

このような悩みを乗り越えるには、完璧を求めすぎず、「一緒に成長する」という姿勢を持つことが大切です。

「自分も新人なのに…」という不安を整理する

「自分だってこの職場ではまだ新人なのに、教育係なんて…」——看護師が転職して教育係としての役割を担った際、最も多い悩みの一つがこの感情です。

新しい職場では、業務の流れも、電子カルテの操作も、人間関係もすべてが新鮮で、毎日が緊張の連続。そんな状況で新人看護師の指導まで背負うとなると、「私に教える余裕なんてあるの?」と心がざわつくのも当然です。

でも、その“不安”は決してマイナスではありません。なぜなら、自分も戸惑いや悩みを経験しているからこそ、新人の気持ちに寄り添える指導ができるのです。

筆者はそんなとき、「完璧じゃなくてもいい」と自分に言い聞かせるようにしました。迷いながらも努力している姿勢は、必ず新人にも伝わります。そして一緒に成長しようというスタンスが、信頼関係を築く第一歩になります。

教育係は、すでに“できる人”がやる役割ではありません。むしろ、不安や失敗も共有しながら、共に前進できる存在であることが、最大の強みになるのです。

教育係として看護師に求められるスキルと心構え

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、まず意識したいのが「スキル」と「心構え」の両輪です。単に知識や手技を教えるだけでは、教育は成り立ちません。相手の理解度に合わせた伝え方、心のケア、そして自分自身を見直す姿勢も求められます。

特に新人看護師は、まだ現場経験が浅く、自信を持てていない場合が多いです。そのため、教育係は技術的な指導だけでなく、「あなたは大丈夫だよ」と伝えられるような精神的サポートも求められます。

筆者自身も、指導がうまくいかず落ち込んだ日が何度もありました。けれど、「どう伝えれば伝わるか」を考え、工夫を重ねる中で、少しずつ新人の表情が変わっていくのを見て、自分の看護にも自信が持てるようになっていきました。

教育係は、指導者でありながら学び手でもあります。経験を言語化し、相手にわかりやすく伝えるプロセスは、自身の看護観やスキルをブラッシュアップする最高の機会になるのです。

指導力だけでなく精神的フォローも役割の一つ

教育係というと、「知識や技術を教える人」というイメージが強いかもしれません。でも実際には、それだけでは不十分です。看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、最も大切になるのは“相手の心に寄り添う力”です。

新人看護師は、わからないことだらけの中で毎日不安と戦っています。「こんなこと聞いていいのかな?」「またミスしちゃった…」という気持ちを抱えていることも多く、失敗への恐れから質問すらできなくなることも。

筆者も最初の頃、「薬のダブルチェックって何のためにやるか知ってる?」と問いかけても、「先輩が言うから…」としか返ってこなかった場面がありました。うまく伝わらないもどかしさと、彼女の不安げな表情に胸が痛くなったのを覚えています。

そんなときこそ、精神的フォローが大切です。「あなたの考えを聞きたい」と伝えるだけで、表情が変わる瞬間があります。指導と同時に、安心感を与えること。これこそが教育係のもう一つの役割なのです。

「教育係としての役割」に必要なコミュニケーション力とは

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、技術指導以上に問われるのが「コミュニケーション力」です。ただ教えるだけでなく、相手の不安や戸惑いに気づき、対話を重ねる力が求められます。

例えば、筆者が取り入れたのは「1日5分の振り返りミーティング」。その日行ったケアや気づきについて一緒に話すことで、新人の「言葉にする力」も育ちました。さらに、指導内容は簡単なメモにして渡し、「自分のために時間を使ってくれている」と実感してもらえる工夫も。

もう一つ大切なのは「フィードバック」です。失敗を指摘するだけでなく、「今日は患者さんの声をよく聞けていたね」と良かった点を必ず伝えるようにしました。これが、相手の自己肯定感を育てる力になります。

教育係に求められるのは、相手の話をしっかり“聞く力”と、“伝える力”の両方。相手を否定せず、成長を後押しするような言葉をかけられることが、教育の質を高める鍵になります。

看護師として転職後にスムーズに教育係を務めるコツ

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、多くの人がぶつかるのが「自分のことで手一杯なのに、どうやって指導するの?」という壁です。しかし、いくつかの工夫でその壁は乗り越えられます。

まず大切なのは、自分だけで抱え込まないこと。業務に慣れるまでの間は、先輩や同僚に相談しながら、教育の進め方を柔軟に調整することが肝心です。「今日はここまで教えよう」と段階的に目標を設定するだけでも、ぐっと気が楽になります。

筆者が意識したのは、「教えることで自分も学ぶ」姿勢でした。教える内容を調べ直すうちに、自分の看護観や技術の理解も深まり、以前よりも確実に成長できたと感じています。

また、常に「新人の立場」を想像して行動することもポイント。専門用語は丁寧に説明し、質問しやすい雰囲気を作ることが、スムーズな関係づくりにつながります。

教育係という立場は、経験の浅さを補う工夫と、共に成長しようという姿勢があれば、転職直後でも十分に務まる役割なのです。

OJTとフィードバックの活用で成長を促す

教育係として新人看護師の成長を促すには、日常業務の中で行うOJT(On the Job Training)と、こまめなフィードバックが鍵になります。

OJTは、現場の流れを一緒に体験しながら教える最も実践的な教育方法です。しかし、「一緒にやるだけ」では不十分。何を目的にしているのか、なぜその対応をしたのかを都度言語化して伝えることが大切です。

筆者は、「気になる行動があればすぐ声をかける」「できた点はその場で褒める」というルールを自分に課していました。特に、忙しい中でも「今の声かけ、患者さん安心してたよ」と伝えるだけで、本人の自信に繋がります。

また、1日の終わりに数分だけでもフィードバックの時間を作ると、学びが深まります。良かった点・課題点をその日のうちに共有することで、翌日にすぐ改善できるからです。

OJTとフィードバックを上手に組み合わせることで、新人の自立をサポートし、自分自身の指導力も自然と磨かれていきます。

転職して教育係になった看護師が陥りがちな負担と対処法

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、避けて通れないのが「負担の大きさ」です。新しい職場に慣れること自体がストレスなのに、そこに新人教育が加わると、心身ともに疲弊しやすくなります。

「指導もしなきゃ、でも自分の業務も山積み」「何か教えるたびに正しいか不安になる」——そんな状態が続くと、徐々にモチベーションが下がっていくのも無理はありません。

筆者も、業務と指導の両立に悩んだ一人です。時間が足りず、焦る気持ちだけが先走っていた時期、「もう無理かも…」と何度も思いました。

しかし、負担の多くは“自分だけで抱え込むこと”から生まれます。だからこそ、教育係としての業務をうまく乗り切るには、「誰かに頼ること」「仕組みで支えること」が重要です。

この章では、具体的にどんな工夫で負担を減らせるかを掘り下げていきます。

教育係としての業務過多を回避する方法

教育係を任された看護師が直面する大きな課題のひとつが「業務の過多」です。自分の仕事をこなしながら、新人の動きも見守り、教え、フォローする——これは想像以上にエネルギーを使います。

その負担を軽減するためには、まず「スケジュール管理」が不可欠です。1日の業務の中で、どこで指導時間を確保するかをあらかじめ計画しておくことで、無理なく動けるようになります。

また、「全部自分でやらなきゃ」と思わないことも大切です。新人の質問や困りごとにすべて自分が対応するのではなく、時には他の先輩にも協力を仰ぐ体制を整えることで、業務の偏りを防げます。

筆者の場合は、「午前中は観察に集中、午後は1つだけ技術指導」とメリハリをつけた日程を意識することで、心理的な余裕が生まれました。

教育係の業務は、頑張りすぎて燃え尽きてしまっては意味がありません。小さな調整を積み重ねて、自分にとっても無理のない教育スタイルを築いていくことが何よりも大切です。

時間管理とチーム連携の具体的な工夫

看護師が転職して教育係としての役割を担ったとき、避けては通れないのが「時間が足りない問題」です。業務と教育、どちらもおろそかにしたくないからこそ、計画的な時間管理とチームとの連携が欠かせません。

まず時間管理では、「今日どこまで教えるか」「どのタイミングで確認するか」を朝の時点で決めておくことが効果的です。たとえば、午前は観察、午後は実践的な技術確認など、目的をもって時間を区切ることで無理なく進行できます。

チーム連携では、あらかじめ「この時間だけは新人指導に集中します」と他のスタッフに伝えておくと、理解とサポートが得やすくなります。また、プリセプターだけで抱え込まず、「この内容は先輩〇〇さんに一緒に話してもらう」など、役割分担をするのも有効です。

筆者も、ちょっとした引き継ぎや申し送りの際に、「この子、まだ〇〇が不安なので気にかけてください」と一言添えるようにしていました。それだけでも、周囲が自然とフォローしてくれる空気が生まれます。

教育係を一人で完璧にこなす必要はありません。周囲と協力しながら、小さな工夫を積み重ねることが、継続できる教育スタイルにつながります。

教育係の役割を孤独にしないための職場連携

教育係という立場は、時に「一人で全部抱えている」と感じてしまう孤独な役割でもあります。特に、転職してすぐに教育係としての役割を担った場合、まだ人間関係も構築途上で頼れる相手が少ないと感じることもあるでしょう。

その孤独感を和らげるには、「自分から周囲に頼る姿勢」が大切です。プリセプター制度は本来、チーム全体で新人を育てる仕組みであり、教育係が孤軍奮闘するものではありません。

筆者が実践していたのは、毎週1回、先輩看護師や師長と「新人の様子」について簡単に共有する時間を持つこと。その場で「こんな時どうしてますか?」と気軽に質問できるだけでも、安心感が全く違いました。

また、師長や先輩に「今、自分も不安なんです」と素直に打ち明けたことで、逆に「わかるよ、私もそうだった」と共感を得られ、支えられている実感が生まれました。

教育係を孤独な役割にしないためには、自分から働きかける“ちょっとした勇気”が、職場との信頼関係を築く第一歩になります。

上司や他スタッフと協力する体制づくり

教育係の仕事を円滑に進めるうえで欠かせないのが、上司や他スタッフとの協力体制です。特に転職して間もない看護師が教育係としての役割を担った場合、自分一人では対応しきれない場面も多々あります。

そんな時に頼れる存在がいるかどうかで、心の余裕も、教育の質も大きく変わります。まずは、日々の業務報告の中で「新人の様子」や「自分の指導に対する不安」も素直に伝えることが大切です。

筆者は、師長に「この部分は自信がないのですが、他の方にアドバイスもらってもいいですか?」と相談したことがあります。その結果、「じゃあ〇〇さんにも少し見てもらって」とチームで協力する流れを作ることができました。

また、他スタッフとも「今日は〇〇を重点的に教えます」と声をかけておくことで、新人が困っているときに周囲も自然とフォローに入ってくれるようになりました。

教育係は“チームで支える立場”でもあります。職場全体と連携しながら進める意識が、結果的に新人にも良い影響を与えるのです。

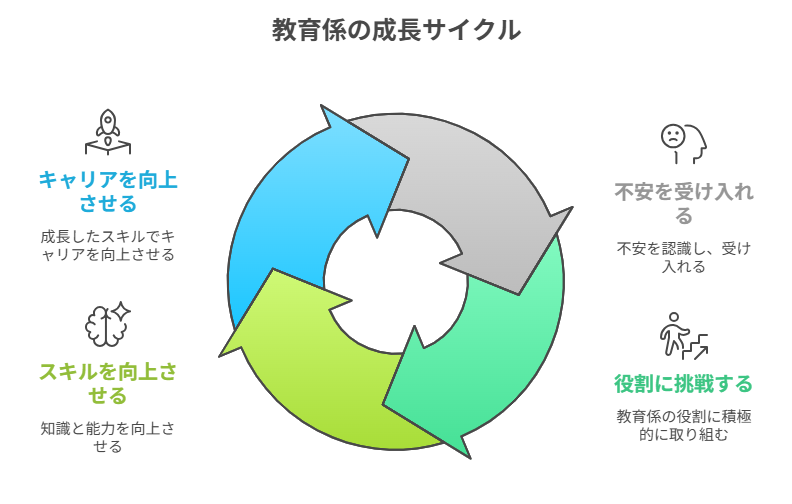

教育係の経験をキャリアに活かす!看護師の未来設計

看護師が転職して教育係としての役割を担ったことは、決して“ただの任務”ではありません。実はこの経験こそが、今後のキャリアアップに大きな価値をもたらす可能性を秘めています。

教育係として新人を指導する中で、看護観の整理、業務の見直し、そして対人スキルの向上が求められます。これらは、リーダー職や管理職に必要な要素と重なっており、「教育経験=マネジメント能力の証明」として評価されることもあります。

筆者自身も、教育係としての取り組みを振り返りながら、どのように伝えたか・何を改善したかを記録に残すようにしていました。それが結果的に、次の転職活動や面接の際に「具体的な成果」として話す材料になりました。

「私、教えるの苦手だから」と思っていた方こそ、実は人の気持ちに寄り添える立派な教育者になれる可能性があります。この経験をただの通過点にせず、自分の武器として活かしていくことで、看護師としての未来はもっと広がっていくのです。

教育係としての経験が評価される職場の特徴

教育係としての経験は、職場によっては「非常に高く評価されるスキル」として見なされます。特に看護師の転職市場では、単に技術があるだけでなく「人を育てる力」を持つ人材が求められています。

では、どんな職場が教育経験を評価するのでしょうか?

まず一つは、教育制度が整っている医療機関です。プリセプター制度やチューターシップを導入している病院では、教育に携わった実績や工夫した経験が重視されます。「誰に」「何を」「どう教えたか」を具体的に話せると、面接でも説得力が生まれます。

また、教育に関心のある看護管理者がいる職場も狙い目です。「後輩を育てられる人材は、リーダー職にも適している」という見方をする病院では、教育経験がそのままキャリアパスにつながることもあります。

筆者が次の転職先を探す際も、「教育経験は強みになりますよ」と言われたことが、背中を押してくれました。

つまり、教育係としての経験は“指導歴”というだけでなく、あなたの「責任感」「協調性」「改善力」を伝える有力なアピール材料になるのです。

転職活動で「教育係として担った役割」をどう評価してもらうか

転職活動で「教育係としての経験」を効果的にアピールするには、ただ「指導をしました」と伝えるだけでは不十分です。面接官が知りたいのは、“どんな姿勢で取り組み、どんな成果があったか”という具体的なプロセスです。

たとえば、「1日5分の振り返りミーティングを導入し、新人の理解度を高めた」「指導メモを作って学びの可視化を意識した」など、自分が工夫した点を伝えると評価されやすくなります。

また、教育を通じて自分自身がどう成長したかを言語化するのも大切です。「看護観を再確認できた」「チームとの連携の大切さを実感した」など、自分の変化に触れることで、経験の深さが伝わります。

筆者は転職面接で、「教育係を通じて、相手に合わせた伝え方やタイミングを意識するようになった」と話したところ、「それは現場でも活かせそうですね」と好感触を得られました。

教育係として担った役割は、リーダーシップや支援力といった、あらゆる職場で重宝されるスキルの集積です。遠慮せず、自信をもって伝えましょう。

教育係としての役割がキャリアアップにつながる理由

看護師が転職して教育係としての役割を担った経験は、単なる「新人指導」にとどまらず、将来的なキャリアアップに直結する強みとなります。

その理由のひとつが、「マネジメント視点」を養えること。教育係として誰かを育てる過程では、計画立案・進捗管理・フィードバックといったマネジメントスキルが自然と身につきます。これはリーダー職や主任クラスの業務と重なる要素が多いのです。

また、教育を通してチーム全体の動きにも目を配るようになるため、「全体を見渡す力」「柔軟なコミュニケーション力」も磨かれます。これらは、管理職を目指す上で必要不可欠な素養です。

筆者自身も、教育係を任されたことで、「今まで何となくやっていた業務の意味」を見直す機会になりました。それが、後に主任候補として声をかけられるきっかけにもなったのです。

教育係の経験は、ただの通過点ではなく、「キャリアの加速装置」として活用できるポジション。自分の未来設計に、ぜひ積極的に組み込んでみてください。

将来のリーダー職・指導者へのステップアップ

教育係としての経験は、そのまま将来のリーダー職や看護教育の専門職への道につながっていきます。看護の現場では、「人を育てられる人」が重宝され、その能力は昇進の重要な評価ポイントでもあります。

プリセプターやチューターとしての経験を重ねることで、次第にチームの中心的存在として信頼されるようになります。そこから主任、リーダー、教育担当、さらには看護師長といったステップアップの道も広がっていくのです。

筆者も、教育係を通して得た経験を積み重ねる中で、後輩から「相談しやすい」「頼りになる」と言われるようになり、自分自身のキャリアの可能性に気づきました。

指導経験があるという事実は、単なる技術や知識ではなく、「人に向き合い、変化を生み出す力」を持っている証です。その積み重ねが、あなたの未来に確かな道を切り拓いてくれるでしょう。

将来のリーダー職・指導者へのステップアップ

教育係としての経験は、そのまま将来のリーダー職や看護教育の専門職への道につながっていきます。看護の現場では、「人を育てられる人」が重宝され、その能力は昇進の重要な評価ポイントでもあります。

プリセプターやチューターとしての経験を重ねることで、次第にチームの中心的存在として信頼されるようになります。そこから主任、リーダー、教育担当、さらには看護師長といったステップアップの道も広がっていくのです。

筆者も、教育係を通して得た経験を積み重ねる中で、後輩から「相談しやすい」「頼りになる」と言われるようになり、自分自身のキャリアの可能性に気づきました。

指導経験があるという事実は、単なる技術や知識ではなく、「人に向き合い、変化を生み出す力」を持っている証です。その積み重ねが、あなたの未来に確かな道を切り拓いてくれるでしょう。