「先輩、有休って何日残ってます?」

「…さぁ、去年も結局1日しか使えなかったし、もう気にしてないよ」

これは、私が前の病院で交わしたリアルな会話です。

正社員で内科病棟勤務、看護師歴8年。人間関係は悪くないし、お給料も平均的。でも、有休は“あってないようなもの”でした。

申請は紙ベース、師長のハンコが必要。希望を出しても「この日埋まってるから無理」と言われ、結局1〜2日しか使えないことも。病欠か冠婚葬祭のために「一応ある」だけの有休…。

そんな職場に慣れてしまい、いつしか「どこに行っても同じだ」と諦めていた私。

でもある日、後輩がポツリと「先輩、他の病院って…もっとちゃんと休めるらしいですよ」と呟いたんです。

その一言でハッとしました。「私の当たり前って、実は異常だったのかもしれない」と。

「せめて、有休が取れる職場に行きたい」——そう思って、転職を決意しました。

この記事では、私のように「有休なんてどうせ取れない」と思っている看護師さんにこそ伝えたい、“有休が取りやすい職場”の見つけ方と、実際に働いてわかった転職後のリアルをシェアします。

月に3回、有休で心と体をリセットできる今の働き方を、あなたにも体験してほしい。

有休を「権利」ではなく「当たり前」にしたい看護師さん、ぜひ最後まで読んでくださいね。

①有休取得しやすい職場の特徴

有休が取りやすい職場には、共通する“仕組み”と“雰囲気”があります。

まず、年間休日数が多く、4週8休や完全週休2日制を導入していること。これは基本中の基本で、制度が整っている職場は、そもそも有休の消化も前提にされています。

次に注目したいのが、小規模病院や訪問看護、クリニックなどの職場。こうした施設では「スタッフの裁量」が大きく、管理者も現場に近いことが多いため、有休申請に対する理解が深い傾向にあります。

また、人員体制にゆとりがあるかも重要。誰かが休んだ時にカバーする人がいないと、有休を出すこと自体が気まずくなりますよね。逆に、「休んで当然」という文化がある職場では、申請のハードルもぐっと下がります。

さらに、管理職が率先して有休を使っているかも注目ポイントです。「上が取らないから下も取れない」――そんな空気を一掃するには、看護部長や師長の行動がカギになります。

最後に、希望休の通りやすさ。これは実際に面接や職場見学で確認できることなので、次のセクションで詳しく紹介します。

職場の「制度」+「文化」=有休の取りやすさ。この方程式を忘れずに、転職先を見極めましょう。

②実際の取得率データで比較

「この職場、有休取りやすいって言ってるけど、本当?」と感じたら、まずチェックしたいのが有給休暇の取得率。制度があるだけでは意味がありません。実際に「使えているかどうか」が大切なんです。

2023年のデータによると、看護師全体の有給休暇取得率は約67.7%。これは徐々に改善しているものの、まだ「全員がしっかり休めている」とは言い難い数字です。

施設の種類によっても差が大きく、急性期病院では60%以下に留まるケースも。一方で、訪問看護やクリニック、介護施設などでは、80〜90%を超える高取得率を実現しているところもあります。

この違いはどこからくるかというと、やはり人員体制や職場文化、管理者の方針によるものが大きいです。

「数字は嘘をつかない」ですが、求人票だけで安心せず、現場の実態もセットで確認することがポイント。次の見出しでは、どうやって“本当に休める”職場かを見極めたか、私の体験談も交えてご紹介します。

③転職エージェント活用と求人選定のポイント

「有休が取れる職場に行きたい」と思っても、求人票の「有休取得率90%」という文字だけでは判断できません。私自身、それを痛感しました。

だからこそ、転職エージェントの活用がカギになります。実際にその病院や施設に転職した人の声や、内情を知っているエージェントに相談することで、文字には見えない「実態」に近づけます。

私が実際にやったのは、以下の3つのことです:

- 求人票だけで判断しない:取得率が高く書かれていても、それが本当にスタッフ全体に行き渡っているとは限りません。

- 担当者に具体的な実績を確認:「この病院では、月に何回有休を取っているスタッフがいるか」「取得の承認は誰が行っているか」など、現場のリアルを聞きました。

- 面接で直接質問:「希望休は月に何日まで出せますか?」「直近で有休を使った職員はいつ取りましたか?」といった質問で、具体的な運用状況を確認。

このプロセスを踏んだからこそ、私は「月3回の有休取得を推奨」している訪問看護ステーションと出会えたのです。

「制度があるか」よりも「実際に使われているか」。求人を見るときは、この視点をぜひ持ってみてくださいね。

④職場見学・面接で「有休事情」を見極める方法

「有休、本当に取れるんですか?」——これを面接で聞くのはちょっと勇気がいりますよね。でも、聞かずに入職して「やっぱり取れなかった…」では遅いのです。

そこでおすすめしたいのが、事前に“確認すべき質問リスト”を準備しておくこと。私も実際に面接でこう聞きました:

- 「希望休は月に何日まで出せますか?」

- 「最近、有休を使った職員はどんな日程で取得しましたか?」

- 「有休の取得申請は紙ですか?アプリですか?」

こうした質問に対する答え方や、面接官の反応が重要です。即答できなかったり、曖昧な答えしか返ってこない場合は、実態も怪しいと判断していいでしょう。

また、職場見学の際にスタッフの様子を観察することも重要。「疲れている人が多そう」「笑顔が少ない」など、雰囲気から読み取れる情報は意外と多いんです。

さらに、エージェントを通して勤務中のスタッフに質問してもらう方法も有効です。「どれくらいの頻度で休めているか」「休暇が取りやすい理由は何か」など、生の声は説得力があります。

遠慮しすぎず、自分の働き方を大切にしたい——そう思った時点で、あなたはもう一歩、理想の職場に近づいています。

⑤年次有給休暇の基本ルール

「そもそも有休って、どういうルールで付与されるの?」という疑問を持っている方も多いと思います。転職を考える前に、基本的な権利としての“有休”を理解しておくことはとても大切です。

まず、年次有給休暇は労働基準法により、雇用から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合に10日間付与されるのが基本です。

その後は、勤続年数に応じて増加し、最大で20日まで付与されます。これは正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・アルバイトにも適用されます。

また、2019年の法改正により、年10日以上の有休が付与される労働者には「年5日の取得義務」が課されました。これにより「申請しなくても取らせる義務」が使用者に生じるため、有休は“勝手に使っていい”権利だけでなく、“職場が取らせるべき”制度にもなったのです。

しかし現場では、「忙しくて申請しづらい」「休むと気まずい」という空気が、依然として壁になっているケースも多いです。

だからこそ、転職先を選ぶ際には制度を超えて“実際に運用されているか”に目を向けることが大切。次の項では、もし「休みづらい」と感じた時の対処法についても紹介します。

⑥取得トラブル対処法と制度活用ツール

「有休を申請したのに却下された…」「そもそも申請する雰囲気がない」——こんな状況、意外と多いですよね。

まず知っておきたいのが、年次有給休暇は労働者の権利であり、原則として“理由を問わず取得できる”ものだということ。使用者側が日程をずらす「時季変更権」はありますが、それには業務に著しい支障がある場合に限ると定められています。

つまり、単なる人手不足や「忙しいから」では、断る理由にならないのです。

それでも拒否や圧力がある場合、次の対処法を覚えておくと安心です:

- 労働基準監督署に相談:匿名でも相談可能。法令違反がある場合は指導が入ることも。

- ユニオン(労働組合)を活用:個人でも加入できる「合同労組」などがあり、交渉の支援をしてくれます。

- 記録を残す:申請内容や却下の理由をメール・紙で残しておくと、後々の証拠になります。

また、最近では有休の申請や管理がスマホアプリでできる職場も増えており、そういった環境は“透明性”と“管理のしやすさ”という意味でも非常にメリットが大きいです。

「どうせ通らない」と諦めず、制度と自分の権利を知ることが、働きやすさの第一歩。次は、実際に有休を取れるようになった“その後の生活”についてお話します。

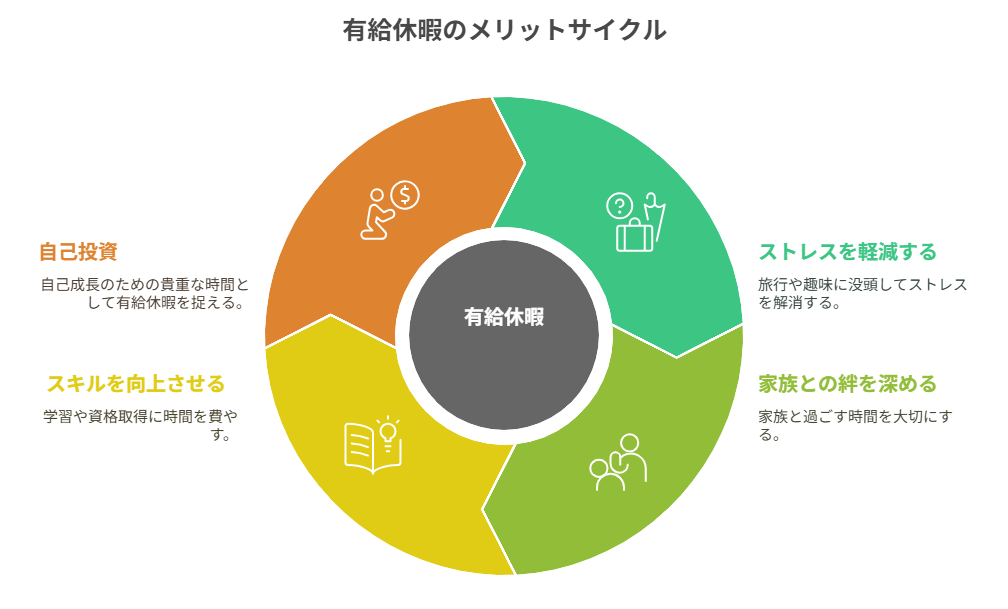

⑦有休取得で得られるメリット(心身・家庭・スキルアップ)

「ただ休むだけで、そんなに変わるの?」と思う方もいるかもしれません。でも実際、有休をしっかり使えるようになると、人生の質そのものが大きく変わります。

まずは心身のリセット。平日に一日休めるだけで、身体の疲れが抜けるのはもちろん、精神的なゆとりも生まれます。私も有休を使って美容室に行ったり、カフェ巡りをすることで、「自分の時間」を取り戻せました。

次に家庭とのバランス。子どもの行事や家族の通院付き添いなど、平日休みが取れることで、家族との関係がぐっと良くなったという声もよく聞きます。

さらに、スキルアップや趣味の時間に使えるのも大きなメリット。看護師はどうしても不規則な勤務が多く、資格取得や研修参加が難しい場合もありますが、有休を活用すれば「次に進むための時間」も確保できます。

つまり、有休は単なる「休み」ではなく、健康・人間関係・キャリアの土台を整える時間。それをきちんと活かせるかどうかで、働き方も生き方も変わってきます。

次のセクションでは、有休をしっかり活用している看護師さんのリアルな体験もご紹介します。

⑧実際に有休を活用している看護師インタビュー

ここでは、実際に有休が取りやすい職場に転職した看護師さんの声をご紹介します。

看護師歴8年・訪問看護勤務(30代女性)

「看護師なのに休むのが怖かった」。これは、彼女が前職で感じていた率直な気持ちです。

正社員で内科病棟勤務、人間関係も悪くなく、給料も平均的。それでも、有休は“あるだけ”の存在で、師長のハンコがないと申請できず、「この日はダメ」と却下されることも当たり前。「病気や冠婚葬祭以外で休むのはわがまま」という空気が漂っていたそうです。

そんな彼女が転職を決めたのは、後輩の「他の病院はちゃんと休めるらしいですよ」というひと言。転職サービスに登録し、求人票だけではなく、エージェントに「具体的な有休実績」を確認。さらに面接で「希望休の通りやすさ」「直近の取得例」まで質問したといいます。

その結果、都内の訪問看護ステーションに転職。有休はアプリで申請でき、月3回の取得を“推奨”されており、看護部長からも「まずは自分の体調優先で」と言ってもらえる環境に。

「初めて平日に美容室に行って、カフェでゆっくりできた時、本当に涙が出そうになりました。私の時間って、こんなに尊いんだって思えたんです」

今では、月に3回の有休を活用しながら、心と身体をリセットする習慣ができたとのこと。

有休を“義務”として使える職場——そんな環境が、あなたにも必ず見つかります。

まとめ:転職で“有休が当たり前”の働き方へ

「有休が取れないのは当たり前」「誰かが休んだら迷惑がかかるから…」そんな思い込みを持ちながら働いていませんか?

でも実は、有休をきちんと取得できて、心身ともにリフレッシュできる職場は、あなたのすぐそばにあるかもしれません。

この記事でご紹介したように、有休が取りやすい職場には制度面だけでなく、人員体制や職場文化の違いがあります。求人票の数字だけでなく、実際に“どう運用されているか”を見極めることが大切です。

そして、転職は“働き方”だけでなく、“生き方”も変えるきっかけになります。あなたの時間を、誰かの都合ではなく、あなた自身のために使うという選択肢を、今こそ手にしてみませんか?

有休が「気を使って取るもの」から、「当たり前に使えるもの」へ。そんな未来を、あなたの転職で実現していきましょう。