「私、何のために看護師やってるんだろう?」

これは、5年前の夜勤明けにふとこぼれた、私自身のつぶやきです。

当時は急性期病院に勤務し、毎日がナースコールと記録、トラブル対応の繰り返し。患者さんとの会話も「業務連絡レベル」で、名前すら記憶に残らない日々に、気づけば心がすり減っていました。

転職を決めたきっかけは、ある日見送った患者さんの名前が思い出せなかった瞬間。込み上げる後悔と涙。「私は何をしていたの?」そんな自問の末、私は療養型病院へと転職しました。

そこには、“時間”がありました。患者さん一人ひとりと向き合い、好きなテレビ番組、家族構成、趣味まで把握できる環境。特に印象に残っているのが、認知症のAさん。「あなたの顔、見るとホッとする」と言われた瞬間、涙が止まりませんでした。

本記事では、私のように「患者さんとの関係性」に悩んでいる看護師さんに向けて、転職で何がどう変わるのか?どんなメリット・デメリットがあるのか?を丁寧に解説していきます。

看護師としての“原点”を取り戻したい方、ぜひ読み進めてみてください。

転職で患者との“深い関係”はなぜ築けるのか?

継続ケアと訪問看護で信頼が深まる

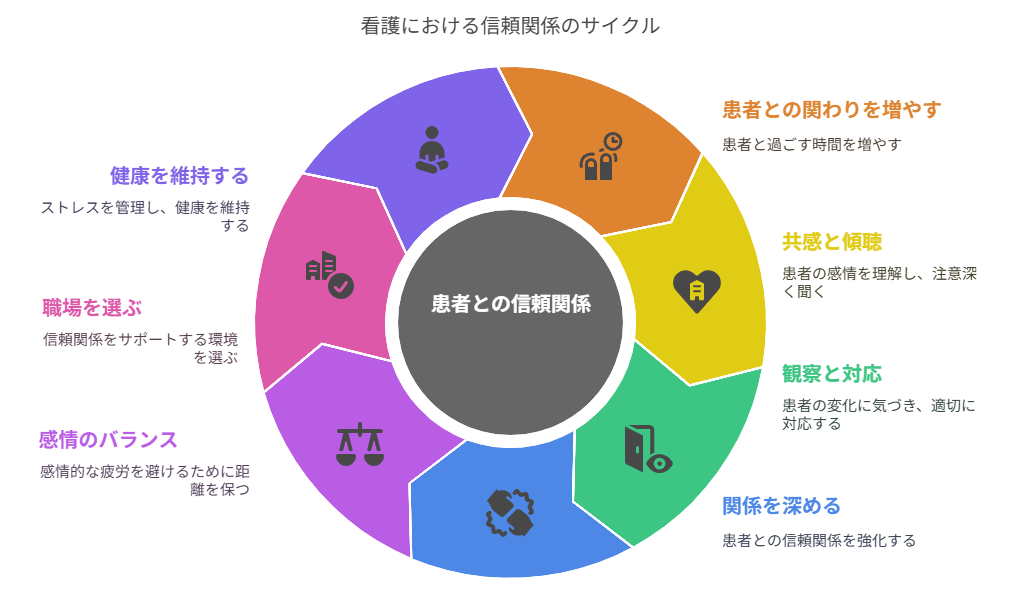

患者さんとの関係が深まりやすい最大の理由は、「時間軸の長さ」です。訪問看護や療養型施設では、同じ患者さんと週単位・月単位で関わるため、自然と信頼関係が築かれていきます。

一度の処置で終わりではなく、日々の生活に寄り添うことが求められるため、「ただの業務」ではなく「人と人とのつながり」を実感できます。

施設看護なら人生に寄り添える理由

介護施設や療養型病院では、患者さんの人生の一部を共に歩むような感覚があります。名前や好きなテレビ番組、家族の話題など、小さな会話の積み重ねが「深い関係性」を育てます。

急性期では味わえなかった、“ゆるやかな時間”の中での関わりが、看護師としての原点を思い出させてくれるのです。

急性期と慢性期での関わり方の違い

急性期ではスピードと処置が最優先されるため、関わりはどうしても表面的になりがちです。一方、慢性期や在宅医療では、患者さんの生活背景や心情に目を向けた「トータルケア」が求められます。

つまり、転職によってケアの質と方向性が変わることで、自然と関係性の深さも変わるのです。

転職で患者との“深い関係”はなぜ築けるのか?

継続ケアと訪問看護で信頼が深まる

患者さんとの関係が深まりやすい最大の理由は、「時間軸の長さ」です。訪問看護や療養型施設では、同じ患者さんと週単位・月単位で関わるため、自然と信頼関係が築かれていきます。

一度の処置で終わりではなく、日々の生活に寄り添うことが求められるため、「ただの業務」ではなく「人と人とのつながり」を実感できます。

施設看護なら人生に寄り添える理由

介護施設や療養型病院では、患者さんの人生の一部を共に歩むような感覚があります。名前や好きなテレビ番組、家族の話題など、小さな会話の積み重ねが「深い関係性」を育てます。

急性期では味わえなかった、“ゆるやかな時間”の中での関わりが、看護師としての原点を思い出させてくれるのです。

急性期と慢性期での関わり方の違い

急性期ではスピードと処置が最優先されるため、関わりはどうしても表面的になりがちです。一方、慢性期や在宅医療では、患者さんの生活背景や心情に目を向けた「トータルケア」が求められます。

つまり、転職によってケアの質と方向性が変わることで、自然と関係性の深さも変わるのです。

転職後すぐに始める“信頼関係構築”の実践法

共感・傾聴の基本スキルとは

信頼関係の第一歩は「共感」と「傾聴」です。ただ話を聞くだけでなく、相手の表情や仕草、言葉の裏にある感情を受け止める意識が大切です。

「大変でしたね」「そう感じたんですね」といった共感の言葉を添えるだけで、患者さんの心の扉が少しずつ開いていきます。

具体的なコミュニケーションの工夫(挨拶・声掛け)

まずは「挨拶」と「名前を呼ぶ」ことを意識してみましょう。「○○さん、おはようございます」と一言添えるだけで、患者さんの安心感は大きく変わります。

また、「寒くないですか?」「今の痛みはどうですか?」など、状態確認を兼ねたさりげない声掛けが、自然な関わりの中で信頼を育てます。

患者観察を活かした安心感の創出

表情の変化、食欲の有無、歩き方など、日々の観察を通じて「気づいてくれてるんだ」と思ってもらえる関係性が生まれます。

観察から得た情報を本人にフィードバックすることで、「この人は自分のことを見てくれている」と感じてもらえるのです。

深い関係がもたらす“やりがい”と“負担”

やりがいの具体例(感謝・自己成長)

患者さんとの関係が深まると、「ありがとう」の言葉が以前よりも心に響きます。

たとえば、「あなたの顔を見ると安心する」と言われた瞬間、自分の存在が誰かの支えになっていると実感できます。

また、日々の関わりを通じて観察力・対人スキルが磨かれ、「人としての成長」も感じられるようになります。

過度な関わりが招くリスクと対処法

一方で、関係が深くなることで「感情移入しすぎてしまう」「プライベートまで気持ちが引きずられる」といったリスクもあります。

このような場合は、“看護師としての立場”と“個人としての感情”のバランスを意識することが大切です。

カンファレンスや同僚との情報共有で客観視する機会を持つと、適度な距離感を保ちやすくなります。

転職先選びで“患者との関わりの深さ”を見極める方法

「訪問」「慢性期施設」「病院」の比較

関係性の深さを求めるなら、急性期病院よりも「慢性期」「訪問看護」「介護施設」がおすすめです。

訪問看護では一人ひとりにじっくり関われる時間があり、慢性期施設では生活を支える継続ケアが求められます。

病院でも、緩和ケア病棟や回復期リハビリ病棟などは比較的関係性が深まりやすい環境です。

求人チェックすべき項目:継続ケア・OJT・スタッフ体制

求人票を見る際は「継続ケア」「患者担当制」「OJT(教育体制)」「チーム看護」などのキーワードに注目しましょう。

また、「看護記録に時間が取れているか」「電子カルテ導入の有無」も業務にゆとりがあるかのヒントになります。

面接・職場見学で確認すべきポイント

面接や職場見学では、実際のケア時間・人員配置・1人の患者に対する看護の方針などを確認するのが有効です。

「患者さんと関わる時間をどう確保していますか?」「1人あたりの受け持ち数は?」といった質問を用意しておくと、現場のリアルが見えてきます。

まとめ:転職で得る理想の関係性と注意点

今後のキャリアにどう活かすか

転職によって患者さんとの関係性が深まると、看護の本質や自分の価値観が見えてきます。

「どんな人にどんな看護をしたいのか」が明確になると、今後のキャリアプランにも自信が持てるようになります。

療養型や訪問看護の経験は、チームリーダー・教育担当・認定看護師といった次のステップにも活きてきます。

適切な距離感で長く続ける秘訣

信頼関係を深める一方で、「抱え込みすぎない」ことも大切です。

特に深く関わる職場では、感情的に疲弊しやすくなるため、自分の気持ちを整理する時間や、仲間との情報共有が欠かせません。

患者さんに寄り添いながらも、自分の“健康と余裕”を守ること。それが長く看護を続けるための最大のポイントです。